La Voix du Nord | 29.01.2023

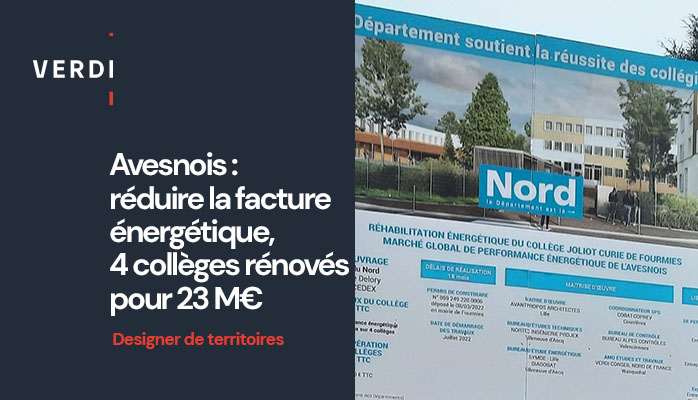

Avesnois : réduire la facture énergétique, quatre collèges rénovés pour 23 M€

La vice-présidente du conseil départemental, Marie Cieters, était de passage dans l'Avesnois. Pour effectuer un point d'étape sur les travaux de rénovation énergétique qui ont lieu actuellement dans quatre collèges, à Fourmies, Sains-du-Nord et Solre-le-Château.

VOIR PLUS

C’est un projet original dans la démarche : quatre collèges de l’Avesnois font actuellement l’objet de travaux de rénovation énergétique. Non pas chacun séparément, mais dans le cadre d’un marché public global. La vice-présidente en charge de l’éducation et des collèges du Département, Marie Cieters, était donc de passage, à Fourmies, cette semaine, pour suivre l’avancement des chantiers puisque ces établissements scolaires dépendent du conseil départemental qui est le propriétaire des murs – Il y en a 202 dans le Nord.Les quatre collèges concernés par ces aménagements, qui ont commencé l’été dernier et devraient s’achever l’année prochaine, sont : Joliot-Curie et Léo-Lagrange, à Fourmies ; Jean-Rostand, à Sains-du-Nord ; et du Solrézis à Solre-le-Château.Dans la pratique, ce sont des économies d’énergie qui sont visées. La facture des fluides des collèges et de 40 m€ pour le Département. Qui doivent faire passer l’étiquette de qualité énergétique de D à B. Pour ce faire, ce sont 23 M€ (19 pour le conseil départemental et 4 pour l’État) qui seront injectés – en moyenne cinq par établissement.

Contrat de performance

Ainsi, pour atteindre le but fixé, plusieurs interventions sont programmées dans les bâtiments qui datent des années 1970 : l’isolation extérieure, intérieure, des combles et des toitures-terrasses ; le changement des menuiseries ; la pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs ; la mise en place de ventilations pour surveiller la qualité de l’air ; l’installation d’éclairages leds avec détection de présence ; etc. Quant aux matériaux utilisés pour les parements ou bardages, il s’agit de briques, de métal blanc, de fibre de béton, d’aluminium…

Le gain obtenu sur les consommations énergétiques sera de l’ordre de 40 à 60 % selon les collèges. Cela représente, pour les quatre établissements, une économie de 360 000 € annuels (gaz et électricité). C’est également 372 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), à l’origine des gaz à effets de serre, en moins. Et ce n’est pas tout. C’est une seule entreprise qui gérera le dispositif de fonctionnement avec des objectifs à respecter dans un contrat de performance.

Pas de fermeture

Le maire de Fourmies, Mickaël Hiraux, a précisé que ces travaux pérennisaient l’avenir des collèges : “ Quand j’ai été élu, en 2014, le collège Joliot-Curie était sur la sellette. Il n’en est plus rien aujourd’hui. Les investissements du Département prouvent qu’ils resteront ouverts pour accueillir les élèves. ” Il existe un autre collège public dans la ville, celui de la cité scolaire Camille-Claudel ; et un autre privé, à l’institution saint-Pierre.

Contrat de performance

Ainsi, pour atteindre le but fixé, plusieurs interventions sont programmées dans les bâtiments qui datent des années 1970 : l’isolation extérieure, intérieure, des combles et des toitures-terrasses ; le changement des menuiseries ; la pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs ; la mise en place de ventilations pour surveiller la qualité de l’air ; l’installation d’éclairages leds avec détection de présence ; etc. Quant aux matériaux utilisés pour les parements ou bardages, il s’agit de briques, de métal blanc, de fibre de béton, d’aluminium…

Le gain obtenu sur les consommations énergétiques sera de l’ordre de 40 à 60 % selon les collèges. Cela représente, pour les quatre établissements, une économie de 360 000 € annuels (gaz et électricité). C’est également 372 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), à l’origine des gaz à effets de serre, en moins. Et ce n’est pas tout. C’est une seule entreprise qui gérera le dispositif de fonctionnement avec des objectifs à respecter dans un contrat de performance.

Pas de fermeture

Le maire de Fourmies, Mickaël Hiraux, a précisé que ces travaux pérennisaient l’avenir des collèges : “ Quand j’ai été élu, en 2014, le collège Joliot-Curie était sur la sellette. Il n’en est plus rien aujourd’hui. Les investissements du Département prouvent qu’ils resteront ouverts pour accueillir les élèves. ” Il existe un autre collège public dans la ville, celui de la cité scolaire Camille-Claudel ; et un autre privé, à l’institution saint-Pierre.

Le Progrès | 29.01.2023

Travaux de remplacement des conduites d'eau potable à Dampierre

En ce début d'année 2023, le Syndicat intercommunal des eaux de Dampierre poursuit ses travaux de renouvellement des conduites de distribution d'eau potable les plus anciennes.

VOIR PLUS

Sous la surveillance du bureau d’études Verdi Ingénierie de Dole, la dernière tranche de son programme de travaux 2022-2023 va débuter chemin de la Plaine puis rue de la Vierge à Dampierre, où les tuyaux datant de 1935 vont être remplacés par une conduite en fonte ductile d’un diamètre supérieur à l’actuelle.

Le chantier sera réalisé par l’entreprise Lartot TP de Torpes, il permettra ainsi d’améliorer la défense incendie sur le secteur.

Les travaux se termineront au printemps par le remplacement de la conduite passant sous la voie SNCF au niveau de la rue du Grand-Verger à Dampierre.

Le chantier sera réalisé par l’entreprise Lartot TP de Torpes, il permettra ainsi d’améliorer la défense incendie sur le secteur.

Les travaux se termineront au printemps par le remplacement de la conduite passant sous la voie SNCF au niveau de la rue du Grand-Verger à Dampierre.

L'Est Républicain | 25.01.2023

Une étude en cours pour localiser les points dangereux du village de Ferrières-les-Bois

Mise sécurité routière et piétonne de la traversée du village.

VOIR PLUS

Les conditions étant devenues plus favorables, c’est avec plaisir que le maire Christian Tournier, entouré du conseil municipal, a réuni les habitants de la commune pour la traditionnelle cérémonie des vœux, en présence de Laurent Croizier, député de la première circonscription du Doubs.

Il a évoqué la sobriété énergétique suite aux questions de quelques Ferriènois et Ferriènoises : “ La commune a fait le choix de diminuer l’éclairage public dont l’installation complète est en led, Il est abaissé de 70 %, de 23 h à 5 h du matin, ce qui permet de ne pas mettre le village dans le noir. ”

Les écoliers à Corcelles-Ferrières et Lavernay

L’ensemble du bâtiment de la mairie va se libérer : “ La carte scolaire étant remodelée, les élèves de la commune iront à la rentrée prochaine à Corcelles-Ferrières pour la maternelle et à Lavernay pour les primaires. Depuis 2022, des travaux importants ont été étudiés pour une rénovation totale avec la remise aux normes pour l’isolation, la création d’une salle de réunion et de deux logements locatifs à l’étage. Le démarrage des travaux est prévu dans le courant du deuxième semestre de cette année. ”

Concernant la sécurisation du village, “ une étude est en cours avec des comptages pour appréhender les points critiques. Des dispositifs provisoires seront installés dans le courant de l’année à titre de test. ”

Pour terminer, Christian Tournier a souhaité saluer l’engagement de son prédécesseur : “ Alain Régnier, derrière toi, j’ai repris la mairie de Ferrières-les-Bois. Je tiens à saluer ton engagement au service de la commune durant plus de 30 ans de 1973 à 2014. ” Alain Régnier a reçu un diplôme de maire honoraire.

Il a évoqué la sobriété énergétique suite aux questions de quelques Ferriènois et Ferriènoises : “ La commune a fait le choix de diminuer l’éclairage public dont l’installation complète est en led, Il est abaissé de 70 %, de 23 h à 5 h du matin, ce qui permet de ne pas mettre le village dans le noir. ”

Les écoliers à Corcelles-Ferrières et Lavernay

L’ensemble du bâtiment de la mairie va se libérer : “ La carte scolaire étant remodelée, les élèves de la commune iront à la rentrée prochaine à Corcelles-Ferrières pour la maternelle et à Lavernay pour les primaires. Depuis 2022, des travaux importants ont été étudiés pour une rénovation totale avec la remise aux normes pour l’isolation, la création d’une salle de réunion et de deux logements locatifs à l’étage. Le démarrage des travaux est prévu dans le courant du deuxième semestre de cette année. ”

Concernant la sécurisation du village, “ une étude est en cours avec des comptages pour appréhender les points critiques. Des dispositifs provisoires seront installés dans le courant de l’année à titre de test. ”

Pour terminer, Christian Tournier a souhaité saluer l’engagement de son prédécesseur : “ Alain Régnier, derrière toi, j’ai repris la mairie de Ferrières-les-Bois. Je tiens à saluer ton engagement au service de la commune durant plus de 30 ans de 1973 à 2014. ” Alain Régnier a reçu un diplôme de maire honoraire.

L'Est Républicain | 18.01.2023

Roi de Rome - Paquey : la première tranche des travaux engagée à Marnay

Les travaux de l'ensemble place du Roi de Rome, rue Jean-Baptiste Brusset et Paquey se sont taillé la part du lion lors de la première séance de l'année du Conseil, lundi 16 janvier.

VOIR PLUS

Un chantier en quatre phases pour un budget global de 1 073 000 euros. La première tranche (290 000 euros) débutera cette année. Il s'agira de l'aménagement de la voirie entre la rue Pourny et le bas du cimetière, de travaux sur le dispositif des eaux pluviales et l'enfouissement des lignes électriques. La commune demandera des financements : État, Département et Région. La reconstruction du mur du cimetière fait partie de la globalité du projet, mais est intégrée à un budget distinct voté pour une enveloppe de 85 000 euros.

Dans l'attente du vote du budget, au plus tôt à la fin du premier trimestre, le Conseil a donné son feu vert à des autorisations budgétaires pour un montant de 216 801 euros, soit 25 % de l'enveloppe globale des investissements, ce qui est la règle en la matière.

Les élus ont validé des travaux de voirie sur 300 mètres pour faciliter l'accès au centre équestre situé au lieu-dit La Corvée. Ce projet se situe dans le cadre de l'agrandissement du centre. Le budget de l'opération, 24 000 euros, sera pris en charge à 50 % par le centre équestre.

Enfin, le maire Vincent Ballot s'est félicité de la cérémonie de vœux qui a rassemblé 180 personnes à la salle Anne Frank le 6 janvier.

Dans l'attente du vote du budget, au plus tôt à la fin du premier trimestre, le Conseil a donné son feu vert à des autorisations budgétaires pour un montant de 216 801 euros, soit 25 % de l'enveloppe globale des investissements, ce qui est la règle en la matière.

Les élus ont validé des travaux de voirie sur 300 mètres pour faciliter l'accès au centre équestre situé au lieu-dit La Corvée. Ce projet se situe dans le cadre de l'agrandissement du centre. Le budget de l'opération, 24 000 euros, sera pris en charge à 50 % par le centre équestre.

Enfin, le maire Vincent Ballot s'est félicité de la cérémonie de vœux qui a rassemblé 180 personnes à la salle Anne Frank le 6 janvier.

Construction21 | 17.01.2023 | Eric Larrey

Aménagement urbain et rythme du végétal

Face au réchauffement climatique et aux vagues d’inconfort thermique urbain de plus en plus fréquentes et longues, le recours à la végétalisation est largement considéré comme une solution des plus pertinentes. Il est urgent d’agir et les projets sont nombreux… encore faut-il composer avec le rythme du vivant.

VOIR PLUS

Le Journal du Palais | 26.12.2022

Quais des orfèvres… de l’urbanisme

La ville de Seurre (Côte-d’Or) vient de recevoir une Victoire du paysage dans la catégorie infrastructure pour le réaménagement de ses quais.

VOIR PLUS

L’ancienne route à double sens a été rendue aux mobilités douces et revégétalisation, tandis que le quai à gradins et le quai du nord ont été entièrement réaménagés. (Crédit : JDM-Paysagistes)

L’ancienne route à double sens a été rendue aux mobilités douces et revégétalisation, tandis que le quai à gradins et le quai du nord ont été entièrement réaménagés. (Crédit : JDM-Paysagistes)La ville de Seurre possède une richesse indéniable : la proximité de la Saône, qui fit la richesse de la commune lorsque la rivière servait au transport des marchandises. Depuis, la prééminence de l’automobile avait imposé une route à double sens le long des berges, coupant ainsi le lien naturel entre le bourg et l’eau. La volonté de la municipalité de recréer ce lien a abouti à une refondation complète des quais qui lui vaut aujourd’hui de recevoir une Victoire de bronze du paysage dans la catégorie infrastructure. Organisées par Valhor, l’interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, ces Victoires du paysage sont un concours national qui récompense les maîtres d’ouvrages publics et privés pour leurs aménagements paysagers.

Le réaménagement s’est fait en plusieurs phases, précise Alain Becquet, le maire de Seurre. En 2017, le quai à gradins a été entièrement refait et permet aujourd’hui l’accostage de péniches touristiques jusqu’à 40 mètres. D’un coût total de 1,4 millions d’euros, ces travaux en co-maîtrise d’ouvrage avec la communauté de communes Rives de Saône, ont bénéficié d’un financement à 80%.

Les travaux se sont ensuite poursuivis entre avril et novembre 2020 quai du nord avec une maîtrise d’ouvrage communale. La route à double sens a été rendue aux mobilités douces (cycles et piétons) ; la place des marronniers a été revue, permettant ainsi l’enlèvement des arbres morts et la replantation de 19 nouveaux sujets ; les quais ont été revégétalisés sur plusieurs centaines de mètres, avec des spécimens vivaces à floraison successive, permettant ainsi d’offrir de jolis massifs à longueur d’année. Et ce n’est pas tout : la municipalité a installé un véritable lieu de vie commun, comprenant boulodrome, tables et chaises, guinguette ouverte à la belle saison, brumisateurs et même toilettes écologiques. Résultat : “ Une attractivité sans précédent, se réjouit Alain Becquet. Les gens se sont réappropriés le lieu qui n’était plus fréquenté que par quelques anciens. Toutes les maisons à vendre le long des quais ont été vendues, notamment à des touristes lointains séduits par le nouveau visage de nos quais. ”

Une attractivité boostée

Imaginés par le paysagiste dijonnais JDM Paysagistes en cotraitance avec Ingerop et Verdi, avec l’entrepreneur du paysage Id Verde (agence de Dijon) et les pépinières Daniel Soupe et Guillot-Bourne II, ces derniers travaux ont coûté 1,2 million d’euros, pour lesquels la ville de Seurre a obtenu 80% d’aides provenant principalement de la région, de l’État (dotation de soutien à l’investissement local) et de l’Europe (fonds Leader). “ Tout en respectant l’identité historique et patrimoniale des quais, nous avions aussi à cœur d’intégrer une écriture contemporaine à notre projet. Celle-ci s’est basée sur la valorisation de nouvelles ambiances paysagères et de nouveaux usages ! Nous avons ainsi fait en sorte de développer des réponses singulières et identitaires du site, en mettant les contraintes techniques rencontrées au service du projet ”, précise JDM Paysagistes. En plus de cette Victoire du paysage, Seurre a obtenu sa deuxième fleur au concours des villes et villages fleuris.

Parallèlement à ces aménagements conséquents, la commune a investi pour le bien-être de ses habitants et l’attractivité touristique : un important travail a été fait sur la récupération des eaux pluviales et l’assainissement, tandis que l’aire du port de Seurre réservée aux camping-cars a bénéficié au printemps dernier de plus de 25 000 euros afin d’augmenter le nombre d’emplacements avec électricité, passant de 28 à 48 : au 31 octobre, 5 933 nuitées étaient enregistrées pour un chiffre d’affaires de 73 881 euros (58 601 euros en 2021), résultat sur lequel la ville de Seurre perçoit environ 65 %, le solde revenant à la société́ gestionnaire. “ Une année record ”, s’enthousiasme Alain Becquet qui voit comme un signal positif pour l’attractivité de la ville la stabilisation de la population seurroise en 2020 alors que la démographie ne cessait d’y être déficitaire depuis 1990.

Le Moniteur | 23.12.2022

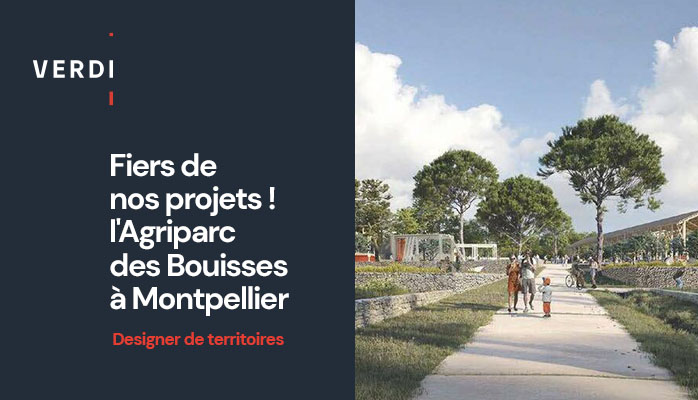

Montpellier : l'agriparc des Bouisses se dessine

Le projet de l'agriparc des Bouisses est né d'une volonté politique de rééquilibrer la part consacrée aux espaces naturels au sein de la Métropole. Un enjeu fort dans un contexte nécessaire de transition écologique, et marqué par l'engagement de la sanctuarisation de plus de 100 hectares aux Bouisses (sur les 140 hectares du périmètre d'étude) dans ce quartier en lisière ouest de la ville.

VOIR PLUS

Le bureau d'études lyonnais Caudex (1) accompagnera la métropole de Montpellier dans la réalisation de l'agriparc des Bouisses, rééquilibrant la ville vers l'ouest. Les citoyens avaient été invités à parler directement avec les candidats retenus à l'issue du dialogue compétitif (2). « Nous avons choisi un projet audacieux, novateur, un projet qui renverse la table », a déclaré Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole, le 30 novembre, lors de sa présentation. Celui-ci consiste à « redonner aux habitants l'accès à la nature et à la campagne, en s'appuyant sur un projet agro-écologique souple, adaptable et réversible » selon le paysagiste Clément Bollinger, cofondateur de Caudex.

Au cœur de cette proposition, un programme agricole, naturel et forestier de 100 ha sanctuarisera la mosaïque écologique existante en respectant les qualités des sols et des espèces végétales et en anticipant les évolutions climatiques. Une partie des espaces cultivés devrait être réservée à des jardins partagés, vergers et arboretums communautaires tandis que les aliments produits par des agriculteurs seraient vendus en circuit court, via des petites halles et une distillerie. Sur les 40 ha réservés au départ à l'habitat, seuls 10 seront bâtis avec 400 logements.

Tour belvédère. De nouvelles formes d'habitat en lien avec les espaces naturels seront proposées, notamment des structures mobiles et légères pour les activités agricoles. Plusieurs équipements sont aussi envisagés comme la création d'une noria éolienne faisant office de belvédère. Ressourcerie, marché alimentaire, groupe scolaire, aires de jeux et terrains de sport compléteraient le projet qui s'étendra sur une dizaine d'années et dont la concertation se poursuit. Les premiers aménagements devraient être livrés courant 2025, en même temps que la ligne 5 de tramway qui le desservira. Et en phase avec la mise en œuvre du contournement ouest.

(1) Associé à Estran Production, Fabriques, Soberco Environnement, Sol&Co et Verdi Ingénierie. (2) Etaient en lice Folléa Gautier et Base.

Au cœur de cette proposition, un programme agricole, naturel et forestier de 100 ha sanctuarisera la mosaïque écologique existante en respectant les qualités des sols et des espèces végétales et en anticipant les évolutions climatiques. Une partie des espaces cultivés devrait être réservée à des jardins partagés, vergers et arboretums communautaires tandis que les aliments produits par des agriculteurs seraient vendus en circuit court, via des petites halles et une distillerie. Sur les 40 ha réservés au départ à l'habitat, seuls 10 seront bâtis avec 400 logements.

Tour belvédère. De nouvelles formes d'habitat en lien avec les espaces naturels seront proposées, notamment des structures mobiles et légères pour les activités agricoles. Plusieurs équipements sont aussi envisagés comme la création d'une noria éolienne faisant office de belvédère. Ressourcerie, marché alimentaire, groupe scolaire, aires de jeux et terrains de sport compléteraient le projet qui s'étendra sur une dizaine d'années et dont la concertation se poursuit. Les premiers aménagements devraient être livrés courant 2025, en même temps que la ligne 5 de tramway qui le desservira. Et en phase avec la mise en œuvre du contournement ouest.

(1) Associé à Estran Production, Fabriques, Soberco Environnement, Sol&Co et Verdi Ingénierie. (2) Etaient en lice Folléa Gautier et Base.

L’Avenir de l’Artois | 21.12.2022

Voiries, réseaux, bâtiments... Ça s'accélère sur le chantier du nouvel hôpital

Au nord de la cité du 12-14, le chantier du nouvel hôpital de Lens a commencé depuis plus d'un an. Depuis quelques semaines, voirie et réseaux se construisent dans de grandes proportions pour un projet colossal prévu a minima pour dans quatre ans.

VOIR PLUS

Les premiers engins effectuent les travaux de voiries et de réseaux en attendant les premières constructions pour mars 2023.

Il ne verra pas le jour de sitôt, mais c’est un début. La construction du nouvel hôpital de Lens, au niveau de la sortie Lens Nord de l’A21, au nord de la cité du 12-14, progresse mais le chantier promet d’être encore long. Annoncé pour 2025, le nouvel édifice de santé publique de 20 000 m2 devrait finalement être opérationnel pour fin 2026-début 2027, le temps aussi de transférer les activités du site actuel, situé non loin de là. Après une longue période de dépollution (le site était un champ de bataille de la Première Guerre mondiale, NDLR) au cours de laquelle plus de 20 000 projectiles ont été retrouvés, le nouvel emplacement a pu être terrassé et les équipes de Ramery Travaux publics ont débuté les premiers travaux avant la construction des bâtiments, qui ne devrait démarrer qu’en mars prochain.

50 000 m2 de voirie

“ Depuis quelques semaines, les premiers engins sont arrivés pour la voirie et quelques réseaux ”, explique Rémy Tartar, maître d’œuvre voirie et réseaux divers pour l’agence Verdi Nord. Au total, plus de 50 000 m2 de voiries viendront entourer le nouvel hôpital. Et celle-ci sera réalisée à partir de plusieurs matériaux présents sur le site : “ On a fait un mélange à base de craie, de ciment et d’un liant hydraulique pour fabriquer l’équivalent d’un béton de sol fabriqué sur site. Seul le liant provient de l’extérieur. On veut réutiliser un maximum de matériaux du site pour éviter d’en évacuer. D’autres matériaux du site vont être réutilisés sur le chantier ”, confie Damien Duriez, ingénieur en charge de conduite d’opération pour l’hôpital.

Un projet moderne et sans précédent

Si les voiries sont pour l’instant des voiries de chantier, “ ce sont quasiment les voiries définitives ”, indique le conducteur des travaux pour Ramery Travaux publics, Marc Mortreux. Les membres de l’hôpital ont également annoncé un total de 2 000 places de stationnement, soit plus de deux fois la capacité actuelle. Une quinzaine d’ouvriers s’attellent en ce moment à ce chantier, essentiel avant de débuter la construction des bâtiments, annoncée pour “ le 1ermars 2023 et un délai initial de 44 mois de travaux ”, précisait il y a un mois le président du conseil de surveillance du CHL, Thierry Daubresse.

Les bâtiments, il y en aura deux dans ce projet baptisé “ le nouvel hôpital métropolitain de l’Artois ” : l’édifice principal ainsi qu’un bâtiment technique. Le coût de l’opération, d’abord estimé aux alentours de 280 millions d’euros, a finalement été revu à environ 330 millions d’euros. Une somme importante qui sera allégée par de l’emprunt et des subventions nationales : en 2017, la ministre de la Santé Marisol Touraine avait indiqué “ qu’une subvention de 102 millions d’euros minimum ” serait apportée au projet.

L’hôpital métropolitain de l’Artois, installé à cheval sur Lens et Loos-en-Gohelle, doit également devenir l’établissement pivot du GHT (Groupement hospitalier de territoire, NDLR) des hôpitaux publics de l’Artois, qui englobe les hôpitaux d’Hénin-Beaumont, La Bassée et de Béthune-Beuvry, qui doit quant à lui se doter prochainement d’un nouveau bloc opératoire. Le nouvel hôpital de Lens se voudra aussi à la pointe de la modernité et de la technologie, avec plusieurs nouveautés annoncées : dossier patient informatisé, arrivée potentielle de robots chirurgiens… Autant d’éléments qui sont difficilement conciliables dans les vieilles installations de l’actuel hôpital, pour des questions logistiques. Tout cela a été repensé pour cette nouvelle installation, qui attendra la fin de l’hiver pour pointer le bout de son nez.

Un transfert pas avant 2026

Si le transfert des activités de l’actuel hôpital de Lens sur le nouveau site n’interviendra pas avant 2026, les différents acteurs s’interrogent déjà sur le futur des 13 hectares laissés vacants une fois le déménagement. Mercredi 9 novembre, une convention a été signée entre la Ville, la communauté d’agglomération, l’hôpital et l’établissement public foncier : “ Si on se pose ces questions dès aujourd’hui, c’est que le projet avance. On ne veut pas se retrouver avec une friche des années durant ”, confiait Sylvain Robert, maire de Lens et président de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin (Call). Cette dernière investit donc 366 175,41 euros TTC dans une étude de faisabilité urbaine, qui doit permettre d’évaluer la topographie et les possibilités du terrain. Après un an et demi d’étude, trois scénarios devront être présentés à l’horizon 2024 : “ D’ici six mois, on aura déjà une vision plus claire des besoins en termes d’aménagements et d’équipements publics ”, précisaient les services de la Call.

Designer de territoires

Designer de territoires Suivez-nous sur Linkedin

Suivez-nous sur Linkedin