L’Abeille de la Ternoise | 11.03.2025

Saint-Pol-sur-Ternoise,

plan de circulation,

la ville fait marche arrière

plan de circulation,

la ville fait marche arrière

Le plan de circulation présenté dans notre dernière édition a fait la Une… de l'actualité saint-poloise depuis le milieu de semaine dernière. Sous la pression notamment des commerçants, la ville est contrainte de faire marche arrière.

VOIR PLUS

Coup de frein. Dans notre édition du 20 février, nous avions publié les idées des internautes recueillies notamment sur la page Facebook du Nouveau Saint-Pol. La municipalité avait été contrainte de réagir en nous présentant son plan pour redynamiser le centre-ville, à l’horizon 2030-2035. Avec comme mesure phare un nouveau plan de circulation testé dès le mois de juillet (après le Tour de France) pour une durée de six mois. L’article a produit son effet. Plus que ce que nous aurions imaginé. Les réactions ont été très nombreuses marquées par une union retrouvée des commerçants. Le plan tel qu’il a été présenté a fait l’unanimité… contre lui.

Les commerçants sont des acteurs de la ville

Les commerçants n’avaient que peu goûté de ne pas avoir été informés. Il y avait bien eu une présentation par le cabinet Verdi,en charge de l’étude de redynamisation du centre-ville, à l’été dernier. “ Les commerçants sont des acteurs de la ville ”, rappelait Samuel Sarrazyn, président de La dynamique du Ternois et par ailleurs conseiller municipal de la majorité. “ Nous souhaitons travailler dans la coopération. Saint-Pol est riche d’équipements, de structures et de services qui amènent du monde ”. Avec un revers : la circulation. “ Nous avons la volonté de coopérer avec les institutions locales. La ville ne joue pas le jeu ”, ajoutait-il lundi lors d’une rencontre avec les membres du bureau de l’union commerciale, quelques minutes avant une réunion avec la municipalité. Chaque premier lundi du mois, une rencontre est organisée. S’ils ont bien conscience “ que la ville doit réfléchir à sa circulation, là où nous bloquons c’est d’être mis devant le fait accompli ”. Édouard Guillon ajoute : “ ce sont les commerces qui sont impactés ”. Une vie commerciale qu’ils estiment très dynamique. Sans mauvais jeu de mots.

Ce qui sera peut-être une réalité après le Tour de France, ce sera le secteur de la mairie

Pour les commerçants, avec le plan de circulation tel qu’il nous avait été présenté et tel que nous l’avons relaté, “ il sera plus facile de quitter Saint-Pol que d’y rentrer ”, résumait Clémence Tobo. Un mauvais signal. Sans doute a-t-il été entendu par la municipalité. Qui nous a invités mardi matin afin de préciser ce que nous n’avions pas compris. Ou ce qui avait été mal exprimé. Pour Didier Hochart, adjoint au maire, il faut comprendre trois choses : “ il s’agit bien de propositions par le cabinet d’études, si modification il y a, il y aura une phase d’expérimentation, et tout ne se fera pas en même temps, mais par phases ”. Effectivement, nous n’avions pas bien compris… Ou cela n’avait pas été exprimé ainsi. “ Ce qui sera peut-être une réalité après le Tour de France, ce sera le secteur de la mairie ”. Ainsi seules les rues du Général-de-Gaulle, Bacler d’Albe et Hebden-Bridge seront ou seraient concernées pour une phase de test de six mois. Avec dans l’idée de revoir le stationnement mais aussi de favoriser les voies douces. Dans la même idée, et dans un second temps, un plateau piétonnier est projeté pour faire la jonction entre la place de l’hôtel de ville et la place Lebel. Place qui serait réaménagée et remise à plat. “ Il faut moderniser la ville ”, soulignait Danielle Vasseur.

Pendant ce temps-là, la municipalité a à cœur de “ se réapproprier le sujet ”, selon Charlotte Van Elslander, chargée de communication, avant de diffuser largement un plan… de communication pour “ reclarifier les informations, faire comprendre les choses et les replacer dans une temporalité ”. Dans le plan communication, des réunions d’information auxquelles seront associés les commerçants.

Les commerçants réunis au sein de la Dynamique du Ternois ont déploré le manque de concertation. Visiblement, la municipalité en a pris conscience.

Les commerçants sont des acteurs de la ville

Les commerçants n’avaient que peu goûté de ne pas avoir été informés. Il y avait bien eu une présentation par le cabinet Verdi,en charge de l’étude de redynamisation du centre-ville, à l’été dernier. “ Les commerçants sont des acteurs de la ville ”, rappelait Samuel Sarrazyn, président de La dynamique du Ternois et par ailleurs conseiller municipal de la majorité. “ Nous souhaitons travailler dans la coopération. Saint-Pol est riche d’équipements, de structures et de services qui amènent du monde ”. Avec un revers : la circulation. “ Nous avons la volonté de coopérer avec les institutions locales. La ville ne joue pas le jeu ”, ajoutait-il lundi lors d’une rencontre avec les membres du bureau de l’union commerciale, quelques minutes avant une réunion avec la municipalité. Chaque premier lundi du mois, une rencontre est organisée. S’ils ont bien conscience “ que la ville doit réfléchir à sa circulation, là où nous bloquons c’est d’être mis devant le fait accompli ”. Édouard Guillon ajoute : “ ce sont les commerces qui sont impactés ”. Une vie commerciale qu’ils estiment très dynamique. Sans mauvais jeu de mots.

Ce qui sera peut-être une réalité après le Tour de France, ce sera le secteur de la mairie

Pour les commerçants, avec le plan de circulation tel qu’il nous avait été présenté et tel que nous l’avons relaté, “ il sera plus facile de quitter Saint-Pol que d’y rentrer ”, résumait Clémence Tobo. Un mauvais signal. Sans doute a-t-il été entendu par la municipalité. Qui nous a invités mardi matin afin de préciser ce que nous n’avions pas compris. Ou ce qui avait été mal exprimé. Pour Didier Hochart, adjoint au maire, il faut comprendre trois choses : “ il s’agit bien de propositions par le cabinet d’études, si modification il y a, il y aura une phase d’expérimentation, et tout ne se fera pas en même temps, mais par phases ”. Effectivement, nous n’avions pas bien compris… Ou cela n’avait pas été exprimé ainsi. “ Ce qui sera peut-être une réalité après le Tour de France, ce sera le secteur de la mairie ”. Ainsi seules les rues du Général-de-Gaulle, Bacler d’Albe et Hebden-Bridge seront ou seraient concernées pour une phase de test de six mois. Avec dans l’idée de revoir le stationnement mais aussi de favoriser les voies douces. Dans la même idée, et dans un second temps, un plateau piétonnier est projeté pour faire la jonction entre la place de l’hôtel de ville et la place Lebel. Place qui serait réaménagée et remise à plat. “ Il faut moderniser la ville ”, soulignait Danielle Vasseur.

Pendant ce temps-là, la municipalité a à cœur de “ se réapproprier le sujet ”, selon Charlotte Van Elslander, chargée de communication, avant de diffuser largement un plan… de communication pour “ reclarifier les informations, faire comprendre les choses et les replacer dans une temporalité ”. Dans le plan communication, des réunions d’information auxquelles seront associés les commerçants.

Les commerçants réunis au sein de la Dynamique du Ternois ont déploré le manque de concertation. Visiblement, la municipalité en a pris conscience.

TVSUD Magazine | 10.03.2025

Pont-Saint-Esprit,

deuxième phase

des travaux de l’Hôtel Dieu

deuxième phase

des travaux de l’Hôtel Dieu

Depuis le lundi 3 mars 2025, la deuxième phase des travaux de l'îlot Hôtel Dieu à Pont-Saint-Esprit a débuté.

VOIR PLUS

Les travaux de démolition sont actuellement réalisés par l’entreprise RIVASI BTP, sous la maîtrise d’œuvre de la société VERDI Ingénierie. Cette étape clé vise à libérer l’emprise au sol nécessaire pour permettre la création des accès au chantier du futur parking privé de 69 places, qui constituera également la nouvelle entrée du site de l’Hôtel Dieu.

La prochaine étape consistera à évacuer totalement les gravats afin d’assurer la mise en sécurité complète du site. Cette deuxième phase de travaux, qui devrait s’achever la semaine prochaine, représente un investissement de 64 496,58 euros TTC.

Le projet de réhabilitation de l’Hôtel Dieu s’inscrit dans une dynamique de modernisation du centre-ville de Pont-Saint-Esprit, visant à valoriser le patrimoine tout en améliorant l’accessibilité et les services pour les habitants.

La prochaine étape consistera à évacuer totalement les gravats afin d’assurer la mise en sécurité complète du site. Cette deuxième phase de travaux, qui devrait s’achever la semaine prochaine, représente un investissement de 64 496,58 euros TTC.

Le projet de réhabilitation de l’Hôtel Dieu s’inscrit dans une dynamique de modernisation du centre-ville de Pont-Saint-Esprit, visant à valoriser le patrimoine tout en améliorant l’accessibilité et les services pour les habitants.

Le Dauphiné Libéré | 08.03.2025

Pont-Saint-Esprit, la deuxième phase des travaux de l’îlot Hôtel-Dieu est lancée

Depuis le lundi 3 mars, la deuxième phase des travaux de l'îlot Hôtel-Dieu a commencé.

VOIR PLUS

Les travaux de démolition ont été entrepris par l’entreprise Rivasi BTP et la maîtrise d’œuvre est gérée par l’entreprise Verdi Ingénierie. Cette phase de travaux permet de libérer l’emprise au sol nécessaire pour créer les accès au chantier de construction du parking privé de 69 places, et constituera la future entrée sur le site de l’Hôtel-Dieu.

Prochaine étape du chantier, l’évacuation totale des gravats pour la mise en sécurité complète du site. Cette deuxième phase qui devrait s’achever la semaine prochaine représente un investissement de 64 496,58 € TTC.

Prochaine étape du chantier, l’évacuation totale des gravats pour la mise en sécurité complète du site. Cette deuxième phase qui devrait s’achever la semaine prochaine représente un investissement de 64 496,58 € TTC.

L’Abeille de la Ternoise | 03.03.2025

Saint-Pol-sur-Ternoise,

un nouveau plan de circulation va être testé

un nouveau plan de circulation va être testé

Danielle Vasseur nous a présenté, en compagnie de Dominique Degouve, adjoint aux travaux et David Delabroy, responsable des services techniques, le plan de bataille pour redynamiser le centre-ville. La première action concernera la circulation, dès cet été.

VOIR PLUS

Comment on fait pour redynamiser le centre-ville ? D’abord, on réalise une étude. Financée dans le cadre de l’Opération de revitalisation du territoire en lien avec la préfecture et TernoisCom mais aussi le label Petites villes de demain, elle a été pilotée par le cabinet Verdi pour un montant de 50 000 €. Un comité de pilotage a été mis en place autour de la mairie, avec les services techniques et les financeurs (département et région) mais aussi la communauté de communes. Quatre axes se dégagent : un nouveau plan de circulation, la réglementation de la vitesse et des aménagements pour les modes de déplacement doux, l’organisation du stationnement et la végétalisation du centre-ville.

Le but est d’envoyer le gros de la circulation sur les axes principaux

Le plan de circulation est le gros morceau. Il vise “ à fluidifier la circulation ”. Il sera mis en place après le passage du Tour de France, pour une période test de six mois environ. Le feu tricolore de la rue des Carmes est amené à être supprimé, remplacé par un giratoire franchissable. Suppression permise par la mise en sens unique des rues perpendiculaires : la rue d’Hesdin (depuis le carrefour jusqu’à la rue de la Chapelle Saint-Esprit) et la rue du Général de Gaulle (depuis le carrefour jusqu’au jardin public). Cette même rue serait en sens unique depuis le rond-point de la gare jusqu’à la rue d’Hebden-Bridge. La même petite rue, voisine du square de Warstein, changerait de sens de circulation. Elle resterait en sens unique mais dans le sens montant. Actuellement, on ne peut l’emprunter qu’en venant du boulevard Carnot. “ Le but est d’envoyer le gros de la circulation sur les axes principaux ”, note David Delabroy.

Restons dans l’hypercentre avec la rue Bacler d’Albe, qui passera en sens unique, vers l’église. Même “ punition ” pour la rue des Écoles depuis la place vers la rue de la Mairie. On s’en éloigne un peu avec la rue des Fonds viviers. Une portion est en sens unique depuis plusieurs années en direction de Saint-Michel. Elle le sera sur toute sa longueur, dans le même sens. Terminons, dans le même quartier avec la rue Andrieu qui passera en sens unique, vers la gare.

La place Lebel est concernée elle aussi par une modification du plan : l’entrée s’effectuera par la rue de Carmes et la sortie par la rue du Pont Happlain. À deux pas ou presque, la rue de la Calandre ne pourra plus voir se croiser de véhicules. Seuls les véhicules venant du carrefour des écoles pourront circuler, vers la rue d’Aire ou des Procureurs. Et autre habitude à adopter : les rues de Béthune, des Carmes et de Frévent seront limitées à 30 km/h.

Stationnement : la zone bleue va être étendue

Avec la circulation, le stationnement a été le thème favori des internautes (notre précédente édition). Savez-vous combien de places sont disponibles entre la place Mitterrand et la gare ? Soyons honnêtes, on ne l’avait pas non plus. Eh bien, ce ne sont pas moins de 500 places de stationnement qui sont disponibles. Et pas d’excuse en mode c’est trop loin : l’hôtel de ville est à moins de 5 minutes à pied de la gare ou de la place Mitterrand. A priori, ce n’est pas suffisant. Alors, comment recréer “ facilement ” des places ? Ou plutôt les libérer. En généralisant la zone bleue et en limitant le stationnement à 1 h 30 sous peine d’être verbalisé, dès le début de l’année 2026. Entre 600 et 1 100 usagers supplémentaires pourraient se garer chaque jour selon l’étude du cabinet Verdi. Et pourquoi pas imaginer un nouveau parking sur la friche EDF rue de Fruges.

Redynamiser, c’est aussi verdir. La végétalisation ou renaturation concernerait l’ensemble du centre-ville. À commencer par la place de la mairie avec la plantation d’arbustes. “ C’est un plan à plusieurs années, nous dessinons le Saint-Pol à dix ans ”, précise la maire. Un plan à plusieurs années et à plusieurs millions d’euros.

Le but est d’envoyer le gros de la circulation sur les axes principaux

Le plan de circulation est le gros morceau. Il vise “ à fluidifier la circulation ”. Il sera mis en place après le passage du Tour de France, pour une période test de six mois environ. Le feu tricolore de la rue des Carmes est amené à être supprimé, remplacé par un giratoire franchissable. Suppression permise par la mise en sens unique des rues perpendiculaires : la rue d’Hesdin (depuis le carrefour jusqu’à la rue de la Chapelle Saint-Esprit) et la rue du Général de Gaulle (depuis le carrefour jusqu’au jardin public). Cette même rue serait en sens unique depuis le rond-point de la gare jusqu’à la rue d’Hebden-Bridge. La même petite rue, voisine du square de Warstein, changerait de sens de circulation. Elle resterait en sens unique mais dans le sens montant. Actuellement, on ne peut l’emprunter qu’en venant du boulevard Carnot. “ Le but est d’envoyer le gros de la circulation sur les axes principaux ”, note David Delabroy.

Restons dans l’hypercentre avec la rue Bacler d’Albe, qui passera en sens unique, vers l’église. Même “ punition ” pour la rue des Écoles depuis la place vers la rue de la Mairie. On s’en éloigne un peu avec la rue des Fonds viviers. Une portion est en sens unique depuis plusieurs années en direction de Saint-Michel. Elle le sera sur toute sa longueur, dans le même sens. Terminons, dans le même quartier avec la rue Andrieu qui passera en sens unique, vers la gare.

La place Lebel est concernée elle aussi par une modification du plan : l’entrée s’effectuera par la rue de Carmes et la sortie par la rue du Pont Happlain. À deux pas ou presque, la rue de la Calandre ne pourra plus voir se croiser de véhicules. Seuls les véhicules venant du carrefour des écoles pourront circuler, vers la rue d’Aire ou des Procureurs. Et autre habitude à adopter : les rues de Béthune, des Carmes et de Frévent seront limitées à 30 km/h.

Stationnement : la zone bleue va être étendue

Avec la circulation, le stationnement a été le thème favori des internautes (notre précédente édition). Savez-vous combien de places sont disponibles entre la place Mitterrand et la gare ? Soyons honnêtes, on ne l’avait pas non plus. Eh bien, ce ne sont pas moins de 500 places de stationnement qui sont disponibles. Et pas d’excuse en mode c’est trop loin : l’hôtel de ville est à moins de 5 minutes à pied de la gare ou de la place Mitterrand. A priori, ce n’est pas suffisant. Alors, comment recréer “ facilement ” des places ? Ou plutôt les libérer. En généralisant la zone bleue et en limitant le stationnement à 1 h 30 sous peine d’être verbalisé, dès le début de l’année 2026. Entre 600 et 1 100 usagers supplémentaires pourraient se garer chaque jour selon l’étude du cabinet Verdi. Et pourquoi pas imaginer un nouveau parking sur la friche EDF rue de Fruges.

Redynamiser, c’est aussi verdir. La végétalisation ou renaturation concernerait l’ensemble du centre-ville. À commencer par la place de la mairie avec la plantation d’arbustes. “ C’est un plan à plusieurs années, nous dessinons le Saint-Pol à dix ans ”, précise la maire. Un plan à plusieurs années et à plusieurs millions d’euros.

Paris Normandie | 26.02.2025

Évreux mise sur la nature :

un premier arbre planté

pour son futur parc urbain

un premier arbre planté

pour son futur parc urbain

L'Agglomération Évreux Portes de Normandie lance la deuxième phase de son projet de transformation de l'ancien site hospitalier Saint-Louis. Après les fouilles archéologiques du site, ce mardi 25 février 2025, le maire d'Évreux a planté le premier arbre du futur parc urbain.

VOIR PLUS

Silence ça pousse ! Il faudra être patient avant de voir la fin du projet de l’îlot Saint-Louis à Évreux. Après les travaux, du futur Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d’Évreux et la création d’un parking silo, il est temps pour l’Agglomération de lancer la seconde phase du projet, la renaturation du site avec la création d’un parc urbain.

Et c’est chose faite car, « aujourd’hui nous allons planter, le premier arbre du parc », annonce le maire d’Évreux Guy Lefrand en présence du secrétaire général et sous-préfet d’Évreux, Alaric Malves, de la vice-présidente du Département, Stéphanie Auger et de la présidente du Conseil international biodiversité et immobilier (CIBI) Olivia Conil-Lacoste.

L’écologie au centre du projet

Sur les cinq hectares de friche hospitalière, près de 30 % (1,5 ha) du site seront occupés par un parc urbain accessible à tous. Un projet onéreux puisque la simple réalisation du parc a coûté 14,7 M€.

Le label BiodiverCity

Mais qu’est-ce que le label national BiodiverCity Ready délivré par le Conseil International Biodiversité et Immobilier (CIBI) ? Il est la reconnaissance de l’engagement écologique porté par l’agglomération d’Évreux sur son projet et ce dès sa conception. Un des critères est d’associer un écologue au projet.

Et c’est chose faite car, « aujourd’hui nous allons planter, le premier arbre du parc », annonce le maire d’Évreux Guy Lefrand en présence du secrétaire général et sous-préfet d’Évreux, Alaric Malves, de la vice-présidente du Département, Stéphanie Auger et de la présidente du Conseil international biodiversité et immobilier (CIBI) Olivia Conil-Lacoste.

L’écologie au centre du projet

Sur les cinq hectares de friche hospitalière, près de 30 % (1,5 ha) du site seront occupés par un parc urbain accessible à tous. Un projet onéreux puisque la simple réalisation du parc a coûté 14,7 M€.

Le label BiodiverCity

Mais qu’est-ce que le label national BiodiverCity Ready délivré par le Conseil International Biodiversité et Immobilier (CIBI) ? Il est la reconnaissance de l’engagement écologique porté par l’agglomération d’Évreux sur son projet et ce dès sa conception. Un des critères est d’associer un écologue au projet.

Le Moniteur | 21.02.2025

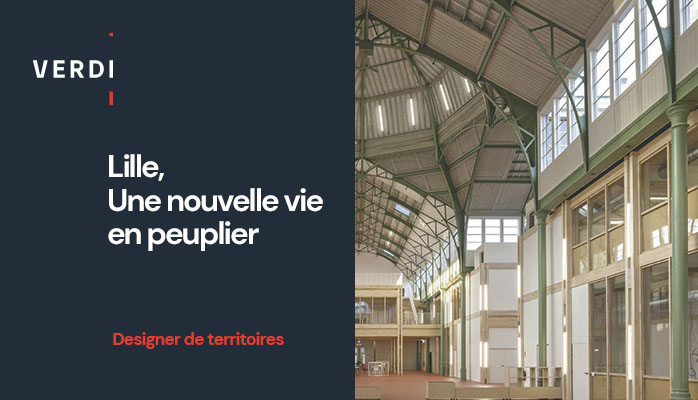

Lille, une nouvelle vie

en peuplier

en peuplier

Le palais Rameau nouveau a été inauguré début février à Lille (Nord). Construit en 1878 et classé monument historique en 2002, l'édifice a été réhabilité par l'école d'ingénieurs Junia pour en faire un lieu dédié à l'agriculture urbaine, accueillant aussi bien des étudiants que des chercheurs.

VOIR PLUS

Afin de ne pas dénaturer l'existant, l'intérieur accueille une structure en kit aisément modulable et démontable. “ Avec 158 m³ de peuplier déployés pour fabriquer les poteaux et poutres en lamellé-collé, c'est le plus gros chantier d'Europe réalisé avec cette essence locale. Cela prouve qu'il est possible de l'utiliser pour la construction, d'autant qu'elle présente des qualités intéressantes, comme l'absence de nœud ”, souligne Cédric Michel, architecte associé de l'Atelier 9.81, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre. Un réseau de sprinklage a aussi été déployé au sein du bâtiment de 3 950 m² SP. Le projet a coûté 15,2 M€ HT, dont la moitié pour la restauration.

Ici Auxerre | 19.02.2025

Joigny, des quais

réaménagés

d'ici la fin de l'année

réaménagés

d'ici la fin de l'année

Les travaux ont enfin débuté à Joigny sur les quais de l'Yonne. Le premier pavé était posé mercredi par les élus locaux pour ce projet de végétalisation de la grande place située à l'arrière du marché couvert et qui n'était depuis plusieurs décennies qu'un parking sans âme.

VOIR PLUS

Pour les riverains et les badauds, cette esplanade au cœur de la ville de Joigny dans l'Yonne, n'a pour l'instant rien d'un lieu de vie agréable. " Cet endroit, c'est mort. Il n'y a rien. Cela n'a pas d'intérêt ", déplore Michel, un habitant de Laroche, une commune voisine. " C'est quand-même un espace public, il faut vraiment bien l'exploiter pour que toute la population puisse en profiter ", estime Paule. Elle habite en face du marché et découvre ce projet avec le sourire.

Nicolas Soret, maire de Joigny. Grégory Dorte, président du conseil départemental. © Radio France, Renaud Candelier

Des lieux agréables où s'installer à l'ombre

S'adresser à tous, c'est justement le projet de ce réaménagement montre Benoit Martineau, plan à l'appui. Il est architecte paysagiste à l'agence JDM paysagiste à Dijon. " Demain, nous allons créer de petites estacades en bois, ce sont des structures en surélévation qui permettront de pouvoir intégrer des tables et de boire des verres au soleil après le marché. Et on va aussi désimperméabiliser tout cet espace qui était en enrobé avec du pavé infiltrant. " Le projet comprend des espaces de jeux, la création d'une guinguette, la plantation d'arbres et des accès à la rivière. Une idée de parc qui n'est qu'un retour en arrière. " Autour de la fontaine, là où il y a des voitures, historiquement il y avait un petit square avec de petites grilles, des plantations et on pouvait se poser, s'asseoir sur un banc autour de la fontaine. Aujourd'hui, c'est assez difficile puisque c'est un petit giratoire. Donc on va essayer de redonner de la place aux piétons. "

Le chantier va durer jusqu'à la fin de l'année 2025. © Radio France, Renaud Candelier

Un ancien site pour manœuvres militaires

Jusqu'au XIXe siècle et l'arrivée d'un certain Louis Bonaparte à la tête du régiment des 5e Dragons à Joigny, la place était une prairie arborée. Le frère de Napoléon en fera un terrain pour manœuvres militaires. Réaménager cette place, c'était "un vieux rêve" du maire Nicolas Soret. " J'ai toujours eu l'immense conviction que la ville de Joigny ne misait pas assez sur sa rivière. J'ai toujours eu l'immense conviction que la ville de Joigny méritait une centralité qu'elle n'avait pas jusque-là. " Depuis 2010, Joigny tente de se remettre du départ des 350 militaires du 28e groupe géographique. De nombreux investissements ont été faits sur l'ancien site de 12 hectares situé plus en hauteur dans la ville. Ces travaux des quais, sans lien avec le départ des militaires, sont une manière de tourner la page. " Les villes d'Auxerre et les villes de Sens, il y a quelques années, ont travaillé à la réappropriation de leurs berges. Le moment était venu pour Joigny, la troisième ville du département, de mener ce travail aussi et on verra le résultat, on verra comment il sera accueilli par les Joviniennes et les Joviniens. J'ai foi dans son succès. " Un chantier qui se terminera en tout cas en fin d'année, à quelques mois des élections municipales.

Des travaux fortement subventionnés

Ces travaux vont coûter un peu plus de 4 millions d'euros dont 900 000 euros à la charge de la ville de Joigny, le reste étant des subventions de l'État, de la région, du département et de l'agence de l'eau. Deux autres phases d'aménagement d'un côté du marché et de la voirie sont prévues pour le prochain mandat d'un montant de 5 millions d'euros.

Nicolas Soret, maire de Joigny. Grégory Dorte, président du conseil départemental. © Radio France, Renaud Candelier

Des lieux agréables où s'installer à l'ombre

S'adresser à tous, c'est justement le projet de ce réaménagement montre Benoit Martineau, plan à l'appui. Il est architecte paysagiste à l'agence JDM paysagiste à Dijon. " Demain, nous allons créer de petites estacades en bois, ce sont des structures en surélévation qui permettront de pouvoir intégrer des tables et de boire des verres au soleil après le marché. Et on va aussi désimperméabiliser tout cet espace qui était en enrobé avec du pavé infiltrant. " Le projet comprend des espaces de jeux, la création d'une guinguette, la plantation d'arbres et des accès à la rivière. Une idée de parc qui n'est qu'un retour en arrière. " Autour de la fontaine, là où il y a des voitures, historiquement il y avait un petit square avec de petites grilles, des plantations et on pouvait se poser, s'asseoir sur un banc autour de la fontaine. Aujourd'hui, c'est assez difficile puisque c'est un petit giratoire. Donc on va essayer de redonner de la place aux piétons. "

Le chantier va durer jusqu'à la fin de l'année 2025. © Radio France, Renaud Candelier

Un ancien site pour manœuvres militaires

Jusqu'au XIXe siècle et l'arrivée d'un certain Louis Bonaparte à la tête du régiment des 5e Dragons à Joigny, la place était une prairie arborée. Le frère de Napoléon en fera un terrain pour manœuvres militaires. Réaménager cette place, c'était "un vieux rêve" du maire Nicolas Soret. " J'ai toujours eu l'immense conviction que la ville de Joigny ne misait pas assez sur sa rivière. J'ai toujours eu l'immense conviction que la ville de Joigny méritait une centralité qu'elle n'avait pas jusque-là. " Depuis 2010, Joigny tente de se remettre du départ des 350 militaires du 28e groupe géographique. De nombreux investissements ont été faits sur l'ancien site de 12 hectares situé plus en hauteur dans la ville. Ces travaux des quais, sans lien avec le départ des militaires, sont une manière de tourner la page. " Les villes d'Auxerre et les villes de Sens, il y a quelques années, ont travaillé à la réappropriation de leurs berges. Le moment était venu pour Joigny, la troisième ville du département, de mener ce travail aussi et on verra le résultat, on verra comment il sera accueilli par les Joviniennes et les Joviniens. J'ai foi dans son succès. " Un chantier qui se terminera en tout cas en fin d'année, à quelques mois des élections municipales.

Des travaux fortement subventionnés

Ces travaux vont coûter un peu plus de 4 millions d'euros dont 900 000 euros à la charge de la ville de Joigny, le reste étant des subventions de l'État, de la région, du département et de l'agence de l'eau. Deux autres phases d'aménagement d'un côté du marché et de la voirie sont prévues pour le prochain mandat d'un montant de 5 millions d'euros.

Courrier Picard | 18.02.2025

Domart-en-Ponthieu,

les commerces accessibles

en dépit des travaux

les commerces accessibles

en dépit des travaux

Les travaux dureront jusqu’au début juillet et consistent à séparer les eaux pluviales des eaux usées.

VOIR PLUS

Lundi matin, 16 février, une réunion de chantier entre élus municipaux et techniciens s’est tenue rue René-Démarest à Domart, concernant les travaux de voirie.

L’ensemble des travaux sont sous maîtrise d’œuvre du cabinet spécialisé dans l’assainissement Verdi, basé à Albert. Jeanne Devisme contrôle l’avancée des travaux qui ont débuté le 21 janvier et qui devraient se terminer vers la fin juin, début juillet.

Les travaux portent sur le réseau d’assainissement du village. L’objectif consiste à séparer les eaux pluviales qui iront se déverser dans une parcelle dédiée, d’une part, et les eaux usées qui iront bien évidemment dans la station d’épuration. En séparant ces deux catégories d’eaux, cela permettra de désengorger le flux en direction de la station d’épuration en cas de très fortes précipitations.

Une signalisation routière a été mise en place pour laisser libre d’accès les commerces du bourg mais aussi pour interdire la circulation aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes.

L’ensemble des travaux sont sous maîtrise d’œuvre du cabinet spécialisé dans l’assainissement Verdi, basé à Albert. Jeanne Devisme contrôle l’avancée des travaux qui ont débuté le 21 janvier et qui devraient se terminer vers la fin juin, début juillet.

Les travaux portent sur le réseau d’assainissement du village. L’objectif consiste à séparer les eaux pluviales qui iront se déverser dans une parcelle dédiée, d’une part, et les eaux usées qui iront bien évidemment dans la station d’épuration. En séparant ces deux catégories d’eaux, cela permettra de désengorger le flux en direction de la station d’épuration en cas de très fortes précipitations.

Une signalisation routière a été mise en place pour laisser libre d’accès les commerces du bourg mais aussi pour interdire la circulation aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes.

Designer de territoires

Designer de territoires Suivez-nous sur Linkedin

Suivez-nous sur Linkedin