Le Bien Public | 02.07.2023

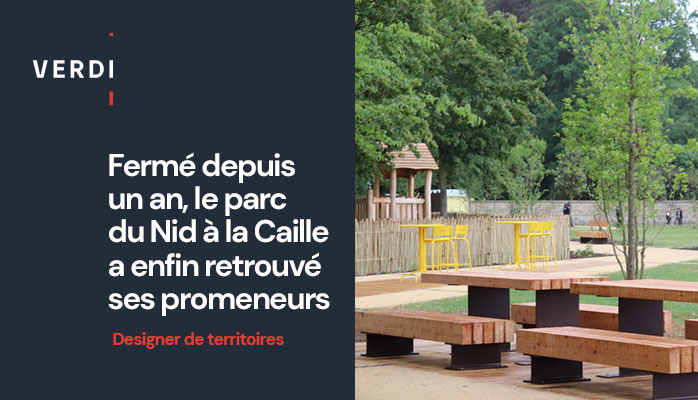

Fermé depuis un an, le parc du Nid à la Caille a enfin retrouvé ses promeneurs

Après des mois d'attente, les habitués du Nid à la Caille vont pouvoir retrouver leur site. Site qui en a profité pour se refaire une beauté durant ces longs mois de fermeture, mais qui arbore depuis samedi, jour d'ouverture, un nouveau visage, à la fois plus moderne et accueillant.

VOIR PLUS

“ C’est vraiment joli, le rendu est magnifique et malgré le temps maussade de ce premier samedi de juillet, on a quand même envie de venir se balader, pique-niquer et profiter des jeux en famille ”, lance une grand-mère venue avec ses petits-enfants.

Adepte du Nid à la Caille, dont elle a fait l’un de ses lieux de prédilection lorsqu’elle garde les enfants de ses fils, elle avoue qu’elle devrait y venir encore plus souvent maintenant au vu des aménagements réalisés.

Des retours très positifs

Un avis qu’ils étaient nombreux à partager, samedi 1er juillet, lors de cette réouverture. À l’instar de François, qui raconte avec humour que son petit-fils Florent, 8 ans, habitant à Paris a trouvé le Nid à la Caille encore plus beau que le jardin du Luxembourg près duquel il réside. “ Franchement, c’est vraiment sympa à tout point de vue, aussi bien des installations, que les jeux. Cela donne envie de passer la journée ici ”, estime une habitante qui n’aimait pas spécialement le lieu auparavant. “ Là, c’est beaucoup plus moderne et la présence des jeux est un vrai plus pour nos enfants ”, confie celle qui a aussi prévu de revenir seule pour tester les agrès fitness.

Car, au final, c’est l’intégralité du site qui a été repensée. “ Une grande aire de jeux ombragée, des tables de jeux (échecs, oie, ping-pong, baby-foot), des équipements de sport pour les seniors, des cabanons de plage sécurisés, du mobilier pour s’asseoir ou manger, des hamacs… On a même installé une passerelle pour relier les deux rives et un ponton sur le lac accessible aux personnes à mobilités réduites ” enchaîne Patrick Molinoz, le maire de Venarey-les-Laumes, ravi du résultat.

Et de poursuivre : “ Il y a encore quelques points à terminer mais, dans l’ensemble, 95 % du site est achevé en ce début d’été. Il nous reste désormais le parking à finir, un ponton de pêche avec un banc circulaire et accès PMR à installer, à poser le solarium et à déboiser l’espace autour, à installer la cabane tipi et à terminer l’espace pump track (piste à bosses), qui sera installé à côté du city-stade et du skate-park, également en cours de construction ”, ajoute l’élu, qui se dit satisfait du résultat.

Redonner une seconde jeunesse à ce site mythique de la ville

“ C’est quand même le projet le plus important du mandat, parce qu’il est le plus général finalement. C’est celui qui touche tout le monde, quel que soit son âge, son hobby ou son lieu de résidence, car ce site n’est pas uniquement destiné à la population laumoise. L’objectif de départ était de moderniser cet espace qui affiche désormais la quarantaine passée, en lui redonnant un nouveau souffle, une seconde jeunesse. Mais on tient surtout à en faire un lieu de vie, en l’adaptant aux attentes et aux loisirs actuels. Il faut que tout le monde s’y retrouve et que ce Nid à la Caille soit accessible à tous els usagers. Honnêtement, on est reparti pour 40 ans là ”, lance-t-il en riant, en écoutant les commentaires des premiers visiteurs. “ Le pari est visiblement gagné. ”

Adepte du Nid à la Caille, dont elle a fait l’un de ses lieux de prédilection lorsqu’elle garde les enfants de ses fils, elle avoue qu’elle devrait y venir encore plus souvent maintenant au vu des aménagements réalisés.

Des retours très positifs

Un avis qu’ils étaient nombreux à partager, samedi 1er juillet, lors de cette réouverture. À l’instar de François, qui raconte avec humour que son petit-fils Florent, 8 ans, habitant à Paris a trouvé le Nid à la Caille encore plus beau que le jardin du Luxembourg près duquel il réside. “ Franchement, c’est vraiment sympa à tout point de vue, aussi bien des installations, que les jeux. Cela donne envie de passer la journée ici ”, estime une habitante qui n’aimait pas spécialement le lieu auparavant. “ Là, c’est beaucoup plus moderne et la présence des jeux est un vrai plus pour nos enfants ”, confie celle qui a aussi prévu de revenir seule pour tester les agrès fitness.

Car, au final, c’est l’intégralité du site qui a été repensée. “ Une grande aire de jeux ombragée, des tables de jeux (échecs, oie, ping-pong, baby-foot), des équipements de sport pour les seniors, des cabanons de plage sécurisés, du mobilier pour s’asseoir ou manger, des hamacs… On a même installé une passerelle pour relier les deux rives et un ponton sur le lac accessible aux personnes à mobilités réduites ” enchaîne Patrick Molinoz, le maire de Venarey-les-Laumes, ravi du résultat.

Et de poursuivre : “ Il y a encore quelques points à terminer mais, dans l’ensemble, 95 % du site est achevé en ce début d’été. Il nous reste désormais le parking à finir, un ponton de pêche avec un banc circulaire et accès PMR à installer, à poser le solarium et à déboiser l’espace autour, à installer la cabane tipi et à terminer l’espace pump track (piste à bosses), qui sera installé à côté du city-stade et du skate-park, également en cours de construction ”, ajoute l’élu, qui se dit satisfait du résultat.

Redonner une seconde jeunesse à ce site mythique de la ville

“ C’est quand même le projet le plus important du mandat, parce qu’il est le plus général finalement. C’est celui qui touche tout le monde, quel que soit son âge, son hobby ou son lieu de résidence, car ce site n’est pas uniquement destiné à la population laumoise. L’objectif de départ était de moderniser cet espace qui affiche désormais la quarantaine passée, en lui redonnant un nouveau souffle, une seconde jeunesse. Mais on tient surtout à en faire un lieu de vie, en l’adaptant aux attentes et aux loisirs actuels. Il faut que tout le monde s’y retrouve et que ce Nid à la Caille soit accessible à tous els usagers. Honnêtement, on est reparti pour 40 ans là ”, lance-t-il en riant, en écoutant les commentaires des premiers visiteurs. “ Le pari est visiblement gagné. ”

Hebdo 39 | 01.07.2023

Assainissement : un projet au Vaudioux

Les élus du conseil communautaire ont retenu l'entreprise Verdi pour effectuer la maitrise d'œuvre de la création de ce système d'assainissement.

VOIR PLUS

La Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura souhaite réaliser la mise en place d’un système d’assainissement sur le bourg de la commune du Vaudioux ainsi qu’au hameau de la Billaude du bas. Le village dispose d’un réseau de type pluvial qui récupère les eaux usées du village ainsi que les eaux de pluies de toitures et de voiries. La plupart des habitations du village disposent d’une fosse septique et sont raccordées au réseau. Ce réseau se rejette en milieu naturel.

Des subventions ont été attribuées par le Département à hauteur de 303 480 euros et l’Etat (DETR) à hauteur de 303 500 euros, soit 30 % chacun au regard du projet initial présenté à leurs services en 2020 à hauteur de 1 011 600 euros HT.

Les élus ont retenu l’entreprise Verdi pour effectuer la maitrise d’œuvre de la création de ce système d’assainissement. Une subvention sera demandée à l’agence de l’eau.

“ Sur l’eau, s’il n’y a pas une prise de conscience de l’État, cela va être une guerre de territoire. Il y a des habitants dans le Jura qui paient 6 euros du m3, d’autres moins de 2. Cela n’est pas équitable d’aider ces territoires de la même manière, constate le président de la collectivité, Clément Pernot. L’État devrait être la variable de correction. ”

Une réhabilitation à Montrond

La commune de Montrond a l’intention de créer un lotissement supplémentaire de 11 parcelles dans le secteur de la Mouthe. Ce secteur comprend une importante zone constructible, entrainant la possibilité d’une augmentation notable des effluents d’eaux usées sur le réseau existant.

Une inspection télévisée a été réalisée sur les réseaux d’assainissement de tout le lotissement. Elle a mis en évidence une dégradation du réseau rue de la Mouthe ainsi que des effondrements ponctuels. Afin de pouvoir accueillir les effluents des futures constructions, il est nécessaire de réaliser six à huit réparations ponctuelles et de remplacer un tronçon de 130 ml, complètement dégradé, pour un montant de 58 266,50 euros HT.

“ La station de Montrond fonctionne bien. Elle a la capacité d’accueillir ces nouveaux habitants ”, a complété le vice-président, Rémi Hugon.

Des subventions ont été attribuées par le Département à hauteur de 303 480 euros et l’Etat (DETR) à hauteur de 303 500 euros, soit 30 % chacun au regard du projet initial présenté à leurs services en 2020 à hauteur de 1 011 600 euros HT.

Les élus ont retenu l’entreprise Verdi pour effectuer la maitrise d’œuvre de la création de ce système d’assainissement. Une subvention sera demandée à l’agence de l’eau.

“ Sur l’eau, s’il n’y a pas une prise de conscience de l’État, cela va être une guerre de territoire. Il y a des habitants dans le Jura qui paient 6 euros du m3, d’autres moins de 2. Cela n’est pas équitable d’aider ces territoires de la même manière, constate le président de la collectivité, Clément Pernot. L’État devrait être la variable de correction. ”

Une réhabilitation à Montrond

La commune de Montrond a l’intention de créer un lotissement supplémentaire de 11 parcelles dans le secteur de la Mouthe. Ce secteur comprend une importante zone constructible, entrainant la possibilité d’une augmentation notable des effluents d’eaux usées sur le réseau existant.

Une inspection télévisée a été réalisée sur les réseaux d’assainissement de tout le lotissement. Elle a mis en évidence une dégradation du réseau rue de la Mouthe ainsi que des effondrements ponctuels. Afin de pouvoir accueillir les effluents des futures constructions, il est nécessaire de réaliser six à huit réparations ponctuelles et de remplacer un tronçon de 130 ml, complètement dégradé, pour un montant de 58 266,50 euros HT.

“ La station de Montrond fonctionne bien. Elle a la capacité d’accueillir ces nouveaux habitants ”, a complété le vice-président, Rémi Hugon.

Métropole Européenne de Lille | 30.06.2023

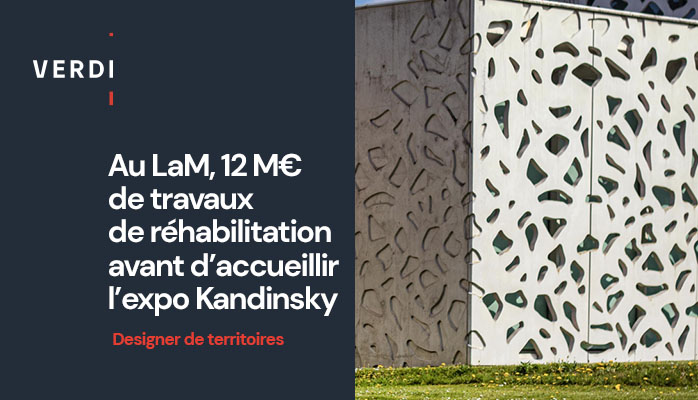

Au LaM, 12 M€ de travaux de réhabilitation avant d'accueillir l'exposition Kandinsky en 2025

Porté par la MEL depuis son inauguration en mai 1983, le LaM est l'un des emblèmes culturels du territoire. Outre la qualité de sa collection, le LaM se veut aussi ouvert sur l'extérieur. Il a la particularité d'être implanté dans un écrin de verdure de près de 2,3 hectares, aménagé en parc de sculptures monumentales.

VOIR PLUS

Aujourd'hui équipement reconnu pour le rayonnement métropolitain, régional et national, le LaM présente des signes de vétusté et nécessite d'importants travaux. Afin de les réaliser, la MEL va conclure un marché de 12 millions d'euros, permettant de pérenniser la qualité d'accueil du public.

Avant l’exposition Kandinsky, le LaM poursuit sa transformation

La Métropole Européenne de Lille, en lien avec le LaM, a fait réaliser un diagnostic technique et patrimonial des différents aménagements entrepris ces quarante dernières années au musée. Réalisé en 2021 par le groupement Architecture fil du temps, le bureau d’études Verdi et l’agence de paysagistes Urbafolia, cette étude a permis d’établir une méthodologie d’intervention validée par les services compétents de l’État.

Après plusieurs phases de travaux de rénovation et d’amélioration dans différents espaces du musée, le parc s’est refait une beauté au printemps 2023, à l’occasion des 40 ans du LaM.

Une deuxième phase de travaux, portant sur la réfection complète des toitures et des vitrages, et sur la suite des actions à réaliser dans le parc, débutera en avril 2024. Ces travaux d’envergure devront être mis en œuvre par des entreprises qualifiées.

Afin de les mener à bien, il est nécessaire de conclure un marché de travaux estimé à 12 000 000 € TTC qui aura pour objet la restauration du clos-couvert du LaM. Une consultation sera lancée courant octobre 2023 pour désigner les entreprises.

Le planning des travaux de la phase 2 est directement lié à l’activité du musée, et en particulier au démarrage de l’exposition Kandinsky prévue en décembre 2025, organisée en partenariat avec le Centre Pompidou.

Les travaux devront donc être réceptionnés au plus tard pour fin octobre 2025, le temps de libérer le musée pour préparer l’exposition.

Calendrier des travaux

Phase 1 (tranche ferme) d’avril 2024 à janvier 2025 travaux de réfection du clos-couvert essentiellement sur la partie historique du bâtiment Simounet.

Phase 2 (tranche conditionnelle) de février 2025 à octobre 2025 restant des travaux de réfection du clos-couvert (partie extension Manuelle Gautrand) et intervention sur le parc.

“ Le musée métropolitain du LaM ne manque pas de projets : cette année anniversaire qui marque ses 40 ans d’existence est ponctuée d’expositions et d’événements spéciaux. En 2025, le musée accueillera une exposition de Kandinsky. D’ici-là, la MEL réalisera d’importants travaux de réfection de cet ouvrage pour maintenir son niveau d’accueil et soutenir la qualité de cet emblème du territoire. ” souligne Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille.

Avant l’exposition Kandinsky, le LaM poursuit sa transformation

La Métropole Européenne de Lille, en lien avec le LaM, a fait réaliser un diagnostic technique et patrimonial des différents aménagements entrepris ces quarante dernières années au musée. Réalisé en 2021 par le groupement Architecture fil du temps, le bureau d’études Verdi et l’agence de paysagistes Urbafolia, cette étude a permis d’établir une méthodologie d’intervention validée par les services compétents de l’État.

Après plusieurs phases de travaux de rénovation et d’amélioration dans différents espaces du musée, le parc s’est refait une beauté au printemps 2023, à l’occasion des 40 ans du LaM.

Une deuxième phase de travaux, portant sur la réfection complète des toitures et des vitrages, et sur la suite des actions à réaliser dans le parc, débutera en avril 2024. Ces travaux d’envergure devront être mis en œuvre par des entreprises qualifiées.

Afin de les mener à bien, il est nécessaire de conclure un marché de travaux estimé à 12 000 000 € TTC qui aura pour objet la restauration du clos-couvert du LaM. Une consultation sera lancée courant octobre 2023 pour désigner les entreprises.

Le planning des travaux de la phase 2 est directement lié à l’activité du musée, et en particulier au démarrage de l’exposition Kandinsky prévue en décembre 2025, organisée en partenariat avec le Centre Pompidou.

Les travaux devront donc être réceptionnés au plus tard pour fin octobre 2025, le temps de libérer le musée pour préparer l’exposition.

Calendrier des travaux

Phase 1 (tranche ferme) d’avril 2024 à janvier 2025 travaux de réfection du clos-couvert essentiellement sur la partie historique du bâtiment Simounet.

Phase 2 (tranche conditionnelle) de février 2025 à octobre 2025 restant des travaux de réfection du clos-couvert (partie extension Manuelle Gautrand) et intervention sur le parc.

“ Le musée métropolitain du LaM ne manque pas de projets : cette année anniversaire qui marque ses 40 ans d’existence est ponctuée d’expositions et d’événements spéciaux. En 2025, le musée accueillera une exposition de Kandinsky. D’ici-là, la MEL réalisera d’importants travaux de réfection de cet ouvrage pour maintenir son niveau d’accueil et soutenir la qualité de cet emblème du territoire. ” souligne Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille.

Sud-Ouest | 28.06.2023

Deux bretelles pour faire sauter le bouchon peyrehoradais

Après travaux, l'A641, axe routier particulièrement fréquenté en période touristique (estivale et hivernale), rouvre à la circulation. En revanche, les nouvelles bretelles, qui doivent sécuriser le territoire, ne seront mises en service qu'en septembre.

VOIR PLUS

“ La remise en service doit avoir lieu fin juin ”, assure Pierre-Yves Pascoat. Il est le coordinateur, pour le groupe Vinci, du projet de création de deux nouvelles bretelles d’accès à la voie de circulation reliant la sortie de l’autoroute A 64 au rond-point giratoire de la route départementale RD 33, à Orthevielle.

L’axe, connu sous le diminutif de Baro, comme « Bretelle autoroutière de raccordement ouest », en termine d’un chantier mené depuis le début du mois d’avril 2023. “ On a presque cinq mois d’avance sur le délai envisagé ”, apprécie Pierre-Yves Pascoat.

Ce vendredi 16 juin, il assurait une visite de chantier pour une délégation d’élus emmenée par deux des vice-présidents du Conseil départemental des Landes, Rachel Durquety et Olivier Martinez. Inscrits depuis 2019 au Plan d’investissement autoroutier, les travaux ont bénéficié d’un budget de 2,4 millions d’euros (1,6 million financé par le Département et 800 000 euros par l’État).

L’entrée créée sur l’axe de la Baro afin de détourner le trafic d’Orthevielle a été visitée par une délégation d’élus du territoire.

Poids lourds

“ Depuis le temps qu’on attendait ces travaux. Ils vont permettre de désengorger Orthevielle et de sécuriser le carrefour entre la RD 33 et la RD 817 ”, s’enthousiasme le maire de cette commune du Pays d’Orthe, Didier Moustié.

Pour ceux qui douteraient de l’usage de cette Baro, au-delà de la preuve apportée par la présence d’un fast-food qui n’a pas été ouvert au pied de cette voie par hasard, il rappelle “ les embouteillages qui se forment le dimanche soir, à l’heure du retour de plage ”. La route, entre Landes et Pyrénées-Atlantiques, connaît en effet un trafic intense en période de vacances, estivale comme hivernale, avec des habitants du Sud des Landes partis en chemin pour la montagne.

Ce sont, aussi, de nombreux semi-remorques et autres poids lourds qui n’auront désormais plus vraiment d’excuse pour continuer de gronder sur les routes départementales du territoire peyrehoradais. “ L’enjeu de ce chantier, c’est que les camions cessent de passer dans le centre-ville de Peyrehorade ”, pointe Rachel Durquety.

“ Trop vite ”

Vice-présidente du Conseil départemental, l’élue du canton du Pays d’Orthe et d’Arrigans rappelle l’importance de ces deux nouvelles bretelles, venant compléter celles existantes dans le sens inverse et dans l’attente, “ sous trois ans ”, de la construction d’un giratoire à portée de l’entrée de l’autoroute A 64.

En charge des mobilités pour le Département, Olivier Martinez avance une solution. “ Une interdiction totale, c’est impossible. Mais, il faut réfléchir à réserver la circulation des camions à la desserte locale. ”

Pour envisager la chose, il faudra en revanche attendre encore quelques années. L’entrée et la sortie construites et raccordées à la Baro, d’environ 300 mètres et couverts de 1 500 mètres cubes d’enrobés, sont terminées. Un bassin de rétention d’eau de 1 800 mètres cubes a été creusé, 7 000 mètres cubes de remblais générés lors de ce chantier ayant mobilisé “ jusqu’à 50 personnes sur une journée ”.

Mais l’avancée des travaux a été telle qu’elle empêche l’homologation de cette nouvelle voirie. “ On a été trop vite, les services de l’État vérifiant la conformité des travaux ne peuvent pas venir avant septembre. ”

Les travaux, cofinancés par le Conseil départemental des Landes et l’État, sont faits sous la maîtrise d’ouvrage du groupe Vinci.

L’axe, connu sous le diminutif de Baro, comme « Bretelle autoroutière de raccordement ouest », en termine d’un chantier mené depuis le début du mois d’avril 2023. “ On a presque cinq mois d’avance sur le délai envisagé ”, apprécie Pierre-Yves Pascoat.

Ce vendredi 16 juin, il assurait une visite de chantier pour une délégation d’élus emmenée par deux des vice-présidents du Conseil départemental des Landes, Rachel Durquety et Olivier Martinez. Inscrits depuis 2019 au Plan d’investissement autoroutier, les travaux ont bénéficié d’un budget de 2,4 millions d’euros (1,6 million financé par le Département et 800 000 euros par l’État).

L’entrée créée sur l’axe de la Baro afin de détourner le trafic d’Orthevielle a été visitée par une délégation d’élus du territoire.

Poids lourds

“ Depuis le temps qu’on attendait ces travaux. Ils vont permettre de désengorger Orthevielle et de sécuriser le carrefour entre la RD 33 et la RD 817 ”, s’enthousiasme le maire de cette commune du Pays d’Orthe, Didier Moustié.

Pour ceux qui douteraient de l’usage de cette Baro, au-delà de la preuve apportée par la présence d’un fast-food qui n’a pas été ouvert au pied de cette voie par hasard, il rappelle “ les embouteillages qui se forment le dimanche soir, à l’heure du retour de plage ”. La route, entre Landes et Pyrénées-Atlantiques, connaît en effet un trafic intense en période de vacances, estivale comme hivernale, avec des habitants du Sud des Landes partis en chemin pour la montagne.

Ce sont, aussi, de nombreux semi-remorques et autres poids lourds qui n’auront désormais plus vraiment d’excuse pour continuer de gronder sur les routes départementales du territoire peyrehoradais. “ L’enjeu de ce chantier, c’est que les camions cessent de passer dans le centre-ville de Peyrehorade ”, pointe Rachel Durquety.

“ Trop vite ”

Vice-présidente du Conseil départemental, l’élue du canton du Pays d’Orthe et d’Arrigans rappelle l’importance de ces deux nouvelles bretelles, venant compléter celles existantes dans le sens inverse et dans l’attente, “ sous trois ans ”, de la construction d’un giratoire à portée de l’entrée de l’autoroute A 64.

En charge des mobilités pour le Département, Olivier Martinez avance une solution. “ Une interdiction totale, c’est impossible. Mais, il faut réfléchir à réserver la circulation des camions à la desserte locale. ”

Pour envisager la chose, il faudra en revanche attendre encore quelques années. L’entrée et la sortie construites et raccordées à la Baro, d’environ 300 mètres et couverts de 1 500 mètres cubes d’enrobés, sont terminées. Un bassin de rétention d’eau de 1 800 mètres cubes a été creusé, 7 000 mètres cubes de remblais générés lors de ce chantier ayant mobilisé “ jusqu’à 50 personnes sur une journée ”.

Mais l’avancée des travaux a été telle qu’elle empêche l’homologation de cette nouvelle voirie. “ On a été trop vite, les services de l’État vérifiant la conformité des travaux ne peuvent pas venir avant septembre. ”

Les travaux, cofinancés par le Conseil départemental des Landes et l’État, sont faits sous la maîtrise d’ouvrage du groupe Vinci.

France Bleu Saint-Étienne Loire | 28.06.2023

Jusqu'à dix degrés d'écart de température ressentie grâce à la végétalisation

Eric Larrey travaille depuis plusieurs années sur la place de la nature, enjeu important pour les villes, pour aider les habitants à lutter contre les fortes chaleurs. À Saint-Étienne notamment, la municipalité prône une vision élargie des dispositifs canicules, en agissant sur les espaces verts.

VOIR PLUS

La Loire risque de connaître plusieurs épisodes de canicule ces prochaines semaines, alors les communes s'organisent, en battant le rappel pour les registres canicule, mais aussi en proposant des installations - comme des brumisateurs à Saint-Étienne - pour permettre aux habitants de se rafraîchir près de chez eux. Les espaces verts aussi sont repensés, et ils peuvent effectivement contribuer au sentiment de rafraîchissement, comme l'explique Eric Larrey, directeur recherche et innovation au sein du groupe d'ingénierie Verdi.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous avez dressé des cartographies de plusieurs villes pour recenser les points de chaleur et de fraîcheur. Est-ce que Saint-Etienne ressemble à toutes les grandes villes ? Y a-t-il trop de pierre en ville ?

Eric Larrey : Globalement, oui. La plupart des villes avec des coeurs anciens et puis des développements qui se sont étendus dans les années 70, où la logique de la ville était tournée sur la voiture, donc sur les rues, et puis la nécessité de construire beaucoup de logements pour une population qui s'accroissait, cela a généré énormément de ce qu'on appelle de la minéralité dans beaucoup d'espaces, avec de la pierre, avec du béton et donc forcément des coeurs de ville - quelle que soit la localité en France - avec cette caractéristique d'avoir beaucoup de minéralité et donc une capacité à collecter de la chaleur et à la restituer la nuit pour créer ces fameux îlots de chaleur.

Peut-on planter ou replanter des arbres partout en ville ?

Ça reste compliqué quand-même parce que on a une grosse activité en ville. Donc il y a souvent ce qu'on appelle une concurrence d'usage, on n'a pas envie forcément de perdre tout l'espace et ensuite, il y a des questions potentielles de sous-sols. Quand vous avez des parkings souterrains, quand vous avez des métros pour certaines villes, et bien ça reste compliqué. Après, quand on a des rues d'une certaine taille, on ne peut pas bouger des immeubles et donc on en a la nécessité d avoir des voies piétons, parfois des voies cyclistes, parfois des voies aussi destinées aux transports en commun... donc la place reste parfois un peu difficile à trouver.

Les îlots paysagers en pot, par exemple, sont-ils une solution efficace pour faire baisser la température ?

Alors, les îlots paysagers, l'utilisation de plusieurs strates végétales - et c'est vrai que l'arbre a une position particulière par sa capacité à intercepter et à collecter une partie du rayonnement solaire, et aussi ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Là c'est vrai pour toutes les structures végétales, c'est sa capacité à puiser de l'eau dans le sol et à l'évaporer pour rafraîchir nos espaces urbains, ces solutions sont extrêmement pertinentes. Il est important de noter deux choses : c'est un aspect très local, c'est-à-dire qu'il va faire frais au milieu de l'espace de verdure, cela va peu modifier l'ambiance thermique et la chaleur aux environs de cet espace vert.

Donc ça agit sur notre ressenti de température ?

Il faut vraiment bien différencier la température de l'air qui va être un petit peu modifiée, mais surtout le ressenti usager, c'est-à-dire la température que nous ressentons, qui va prendre en compte le rayonnement solaire qui va prendre en compte l'humidité de l'air. C'est cet ensemble de données qui participe de ce ressenti de chaleur. On parle très souvent du froid ressenti pendant l'hiver, on commence à parler aussi du chaud ressenti : de cette association entre la température, l'humidité et le rayonnement solaire qui fait que l'on peut avoir des différences de température extrêmement fortes entre une place qui est totalement immergée de soleil et puis sous un couvert arboré assez dense.

La différence est de combien : deux ou trois degrés ?

En ressenti, on peut obtenir des écarts de température qui vont dépasser les dix degrés. Quand vous avez une place très arborée, avec un couvert végétal assez dense, vous pouvez avoir, par rapport à une place similaire, complètement minérale, vous pouvez avoir 12 à 13 degrés d'écart en température ressentie, ce qui est extrêmement important.

Cet effet est-il vrai pour tous les types de végétation ou faut-il bien choisir les arbres qu'on va planter ?

D'abord, il faut que cette végétation ait accès à la ressource en eau. C'est-à-dire qu'un végétal qui n'aura pas d'eau ne va quasiment pas rafraîchir, il est incapable d'évapotranspiration, il va arrêter sciemment de produire cette vapeur d'eau. Il va arrêter en grande partie même l'ombrage - alors l'ombre qu'on va avoir, elle ne va pas changer beaucoup - par contre il a beaucoup moins de rayonnement solaire absorbé par les végétaux et par les arbres. On va baisser ce ressenti. Donc c'est un point qui est vraiment fondamental à retenir, cet accès à la ressource en eau. Le deuxième point, c'est que toutes les espèces végétales ne se comportent pas de la même manière, et quand on plante aujourd'hui des arbres, on a toujours en perspective le fait que ces arbres vont grossir et seront matures d'ici 15-20 ans. Et la question est quel sera le climat, par exemple de Saint-Étienne dans 15 ans ou 20 ans par rapport aux climats que l'on connaît aujourd'hui ? Quand il est très possible, et c'est le cas dans toutes les localités et toutes les latitudes - c'est que les essences que l'on est habitué à croiser aujourd'hui dans nos villes ne seront très certainement pas celle que nous croiserons demain dans les mêmes villes, parce que la végétation a besoin de s'adapter aux changements climatiques également.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous avez dressé des cartographies de plusieurs villes pour recenser les points de chaleur et de fraîcheur. Est-ce que Saint-Etienne ressemble à toutes les grandes villes ? Y a-t-il trop de pierre en ville ?

Eric Larrey : Globalement, oui. La plupart des villes avec des coeurs anciens et puis des développements qui se sont étendus dans les années 70, où la logique de la ville était tournée sur la voiture, donc sur les rues, et puis la nécessité de construire beaucoup de logements pour une population qui s'accroissait, cela a généré énormément de ce qu'on appelle de la minéralité dans beaucoup d'espaces, avec de la pierre, avec du béton et donc forcément des coeurs de ville - quelle que soit la localité en France - avec cette caractéristique d'avoir beaucoup de minéralité et donc une capacité à collecter de la chaleur et à la restituer la nuit pour créer ces fameux îlots de chaleur.

Peut-on planter ou replanter des arbres partout en ville ?

Ça reste compliqué quand-même parce que on a une grosse activité en ville. Donc il y a souvent ce qu'on appelle une concurrence d'usage, on n'a pas envie forcément de perdre tout l'espace et ensuite, il y a des questions potentielles de sous-sols. Quand vous avez des parkings souterrains, quand vous avez des métros pour certaines villes, et bien ça reste compliqué. Après, quand on a des rues d'une certaine taille, on ne peut pas bouger des immeubles et donc on en a la nécessité d avoir des voies piétons, parfois des voies cyclistes, parfois des voies aussi destinées aux transports en commun... donc la place reste parfois un peu difficile à trouver.

Les îlots paysagers en pot, par exemple, sont-ils une solution efficace pour faire baisser la température ?

Alors, les îlots paysagers, l'utilisation de plusieurs strates végétales - et c'est vrai que l'arbre a une position particulière par sa capacité à intercepter et à collecter une partie du rayonnement solaire, et aussi ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Là c'est vrai pour toutes les structures végétales, c'est sa capacité à puiser de l'eau dans le sol et à l'évaporer pour rafraîchir nos espaces urbains, ces solutions sont extrêmement pertinentes. Il est important de noter deux choses : c'est un aspect très local, c'est-à-dire qu'il va faire frais au milieu de l'espace de verdure, cela va peu modifier l'ambiance thermique et la chaleur aux environs de cet espace vert.

Donc ça agit sur notre ressenti de température ?

Il faut vraiment bien différencier la température de l'air qui va être un petit peu modifiée, mais surtout le ressenti usager, c'est-à-dire la température que nous ressentons, qui va prendre en compte le rayonnement solaire qui va prendre en compte l'humidité de l'air. C'est cet ensemble de données qui participe de ce ressenti de chaleur. On parle très souvent du froid ressenti pendant l'hiver, on commence à parler aussi du chaud ressenti : de cette association entre la température, l'humidité et le rayonnement solaire qui fait que l'on peut avoir des différences de température extrêmement fortes entre une place qui est totalement immergée de soleil et puis sous un couvert arboré assez dense.

La différence est de combien : deux ou trois degrés ?

En ressenti, on peut obtenir des écarts de température qui vont dépasser les dix degrés. Quand vous avez une place très arborée, avec un couvert végétal assez dense, vous pouvez avoir, par rapport à une place similaire, complètement minérale, vous pouvez avoir 12 à 13 degrés d'écart en température ressentie, ce qui est extrêmement important.

Cet effet est-il vrai pour tous les types de végétation ou faut-il bien choisir les arbres qu'on va planter ?

D'abord, il faut que cette végétation ait accès à la ressource en eau. C'est-à-dire qu'un végétal qui n'aura pas d'eau ne va quasiment pas rafraîchir, il est incapable d'évapotranspiration, il va arrêter sciemment de produire cette vapeur d'eau. Il va arrêter en grande partie même l'ombrage - alors l'ombre qu'on va avoir, elle ne va pas changer beaucoup - par contre il a beaucoup moins de rayonnement solaire absorbé par les végétaux et par les arbres. On va baisser ce ressenti. Donc c'est un point qui est vraiment fondamental à retenir, cet accès à la ressource en eau. Le deuxième point, c'est que toutes les espèces végétales ne se comportent pas de la même manière, et quand on plante aujourd'hui des arbres, on a toujours en perspective le fait que ces arbres vont grossir et seront matures d'ici 15-20 ans. Et la question est quel sera le climat, par exemple de Saint-Étienne dans 15 ans ou 20 ans par rapport aux climats que l'on connaît aujourd'hui ? Quand il est très possible, et c'est le cas dans toutes les localités et toutes les latitudes - c'est que les essences que l'on est habitué à croiser aujourd'hui dans nos villes ne seront très certainement pas celle que nous croiserons demain dans les mêmes villes, parce que la végétation a besoin de s'adapter aux changements climatiques également.

Le Progrès | 19.06.2023

Les cours de l’école Richebourg remises au vert

Après l'école Prévert, c'était le tour de l'école Richebourg d'inaugurer ce vendredi 16 juin ses cours entièrement végétalisées.

VOIR PLUS

La nature était en fête à l'école Richebourg ce vendredi 16 juin. Catherine Boisson, la directrice de l'école maternelle qui compte 80 élèves et Frédéric Petitjean le directeur de l'école élémentaire qui regroupe 131 élèves avaient préparé cet évènement avec les enfants. Ce sont eux qui sont venus chercher les nombreux élus présents pour leur faire visiter et commenter les différents travaux entrepris pour végétaliser et renaturer leurs cours. Parmi eux, la députée Danielle Brulebois, la sénatrice Sylvie Vermeillet, la vice-présidente du Conseil régional Sarah Persil et le maire Jean-Yves Ravier, à l'origine de cette opération.

Toutes les personnalités ont été prises par la main par les enfants vers chaque emplacement retravaillé où les attendaient à chaque fois des danses et des chansons sur le thème de la nature interprétées par les écoliers. Une façon aussi de les éduquer à la protection de l'environnement.

Plus d'un million d'euros d'investissement total

“ Ce projet a été lancé par la municipalité dans le cadre de son programme de végétalisation de l'espace public, explique Geoffrey Visi, conseiller municipal au cadre de vie. Nous avons travaillé avec les directeurs et les enseignants sur le projet qui a été ensuite présenté aux parents d'élèves. Les travaux ont débuté pendant les vacances d'été 2022 et se sont terminés la semaine dernière avec l'installation du banc en bois autour de l'arbre de la Laïcité. Nous avons été accompagnés par les cabinets paysagistes JDM et Verdi et les entreprises locales Idverde, Colas et SJE. Ce projet a été financé à 80 % par des aides de l'État de la Région BFC et l'agence de l'eau. Au total pour les deux écoles Prévert et Richebourg, c'est un investissement de plus d'un million d'euros qui a été réalisé ”.

Et le maire de conclure : “ Investir dans les écoles, c'est investir pour l'avenir de notre jeunesse, investir dans des actions pour la nature et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est investir pour l'avenir de nos sociétés ”. La journée s'est terminée par la fête des écoles avec les parents.

Toutes les personnalités ont été prises par la main par les enfants vers chaque emplacement retravaillé où les attendaient à chaque fois des danses et des chansons sur le thème de la nature interprétées par les écoliers. Une façon aussi de les éduquer à la protection de l'environnement.

Plus d'un million d'euros d'investissement total

“ Ce projet a été lancé par la municipalité dans le cadre de son programme de végétalisation de l'espace public, explique Geoffrey Visi, conseiller municipal au cadre de vie. Nous avons travaillé avec les directeurs et les enseignants sur le projet qui a été ensuite présenté aux parents d'élèves. Les travaux ont débuté pendant les vacances d'été 2022 et se sont terminés la semaine dernière avec l'installation du banc en bois autour de l'arbre de la Laïcité. Nous avons été accompagnés par les cabinets paysagistes JDM et Verdi et les entreprises locales Idverde, Colas et SJE. Ce projet a été financé à 80 % par des aides de l'État de la Région BFC et l'agence de l'eau. Au total pour les deux écoles Prévert et Richebourg, c'est un investissement de plus d'un million d'euros qui a été réalisé ”.

Et le maire de conclure : “ Investir dans les écoles, c'est investir pour l'avenir de notre jeunesse, investir dans des actions pour la nature et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est investir pour l'avenir de nos sociétés ”. La journée s'est terminée par la fête des écoles avec les parents.

La Gazette de Nîmes n°1253 | 08 au 14.06.2023

Nîmes : îlots de chaleur

C'est la carte utilisée par l'Union des comités de quartier pour défendre les espaces verts en ville. Le bureau d'études lyonnais, Verdi Ingénierie, a cartographié les îlots de chaleur nîmois, soit les zones où les températures et leurs ressentis sont les plus élevés.

VOIR PLUS

Résultat : les habitants du centre-ville - en particulier de l’Écusson et de l’est de l’avenue Jean-Jaurès (les zones en rouge) - ont plus de risques de souffrir de la chaleur, notamment en cas de canicule. “ L’indice de confort thermique est calculé à partir de relevés de température, de la présence de béton, de la place des arbres et de leur état de santé. Un arbre en stress hydrique ne dégage plus de fraîcheur ”, décrit Eric Larrey, directeur de l’Innovation chez Verdi Ingénierie, qui accompagne les villes dans leur adaptation au réchauffement climatique. À l’inverse, les jardins de la Fontaine, la garrigue nîmoise, les anciennes pépinières Pichon ou encore le quartier Puech du Teil (les zones en bleu) constituent des îlots de fraîcheur de la même façon que les alignements d’arbres le long des boulevards atténuent la chaleur ressentie.

VERDI | 13.06.2023

VERDI un Groupe familial

En 1987, Yves Renaud crée B&R Conseils, qui deviendra 14 ans plus tard Verdi ingénierie. Le nom change, mais pas l’ambition de développer une ingénierie territoriale privée. Après 36 ans, Yves Renaud quitte la présidence.

VOIR PLUS

C’est avec l’arrivée d'Anne-Sophie Renaud en 2005, suivie d'Olivier Renaud en 2007, que Verdi ingénierie s’engage vers une transmission douce et réussie de la direction de l’entreprise familiale. En 2015, Olivier Renaud est nommé Directeur général. L’ensemble des 15 sociétés du Groupe prennent alors le nom de VERDI pour installer une marque d’ingénierie territoriale. En 2020, un nouvel élan est donné au projet : devenir Designer de territoires. Notre chemin est clair : une ingénierie pluridisciplinaire, tournée vers les besoins de l’usager, mettant les Hommes et la planète au centre de notre activité pour construire des cadres de vie où règne l’harmonie entre l’Homme et son environnement, naturel comme technologique. Un projet qui respecte notre raison d’être : “ Utiliser nos compétences pour inspirer. Éviter les dommages. Créer le meilleur pour le vivant. ”

Depuis 2015, la séparation des pouvoirs entre le Président et le Directeur général, démontre tous les jours que ce binôme est la bonne formule de gouvernance pour le Groupe. Croissance, amélioration des résultats, partage de la valeur avec les salariés sont autant de preuves de la qualité de cette gouvernance. Le 7 juin dernier, Anne-Sophie Renaud a été nommée Présidente du Groupe VERDI. Avocate omise du barreau, elle débute au sein de l’entreprise familiale en 2005 au service juridique puis en 2012 est nommée Directrice générale déléguée aux services supports ; ancienne joueuse élite de hockey sur gazon, Anne-Sophie Renaud a su développer sa passion pour inspirer ses équipes au quotidien, que ce soit sur le terrain ou au bureau. Sa nomination achève le processus de transmission et garantira la continuité de la bonne gouvernance du Groupe, d’un état d’esprit et de valeurs qui font de VERDI un acteur unique dans le paysage de l’ingénierie et du conseil en France.

VERDI | 36 ans | 26 agences | 400 collaborateurs | 42 métiers |

9 500 références | 38 millions de CA

Depuis 2015, la séparation des pouvoirs entre le Président et le Directeur général, démontre tous les jours que ce binôme est la bonne formule de gouvernance pour le Groupe. Croissance, amélioration des résultats, partage de la valeur avec les salariés sont autant de preuves de la qualité de cette gouvernance. Le 7 juin dernier, Anne-Sophie Renaud a été nommée Présidente du Groupe VERDI. Avocate omise du barreau, elle débute au sein de l’entreprise familiale en 2005 au service juridique puis en 2012 est nommée Directrice générale déléguée aux services supports ; ancienne joueuse élite de hockey sur gazon, Anne-Sophie Renaud a su développer sa passion pour inspirer ses équipes au quotidien, que ce soit sur le terrain ou au bureau. Sa nomination achève le processus de transmission et garantira la continuité de la bonne gouvernance du Groupe, d’un état d’esprit et de valeurs qui font de VERDI un acteur unique dans le paysage de l’ingénierie et du conseil en France.

VERDI | 36 ans | 26 agences | 400 collaborateurs | 42 métiers |

9 500 références | 38 millions de CA

Designer de territoires

Designer de territoires Suivez-nous sur Linkedin

Suivez-nous sur Linkedin