La Gazette du Val d’Oise | 15.04.2025

Prochaine étape, l'enquête publique pour ce plan local d'urbanisme de Magny-en-Vexin, dans le Val-d'Oise

La révision du plan local de l'urbanisme (Plu) de Magny-en-Vexin (Val-d'Oise) entre dans sa dernière phase avant une approbation souhaitée à la fin de l'année.

VOIR PLUS

Un petit comité de 45 personnes s’est rassemblé, mercredi 2 avril 2025, à la salle des fêtes de Magny-en-Vexin (Val-d’Oise) pour une ultime réunion publique autour de la révision du Plan local de l’urbanisme (Plu). Datant de 2007, son programme d’étude est engagé depuis février 2022. Confiée au cabinet Verdi, expert de l’aménagement des territoires et de la construction, l’étude a fait l’objet d’une restitution avant un échange avec le public.

Trois axes

Le Plu 2025 s’appuie sur un Padd (Projet d’aménagement et de développement durables). Ainsi, environnement et paysage, développement urbain et attractivité, sont les trois axes du futur plan qui entre dans sa dernière phase. “ L'objectif, c'est d'avoir une densification urbaine encadrée, en prenant en compte ce qui est imposé ” Matilda Lésel, Cabinet Verdi

“ L’environnement et le paysage sont des atouts à valoriser. Il faut préserver le patrimoine bâti et naturel, vecteur d’identité ”, a expliqué Matilda Lésel du cabinet Verdi, lors de la réunion publique, qui précédait d’une semaine l’arrêt du projet en conseil municipal. “ Valoriser le patrimoine bâti et paysagé c’est aussi concilier développement urbain, qualité paysagère, environnementale et biodiversité ”, a ajouté la chargée d’étude.

En résumé, préserver les zones naturelles, promouvoir la nature en ville, mais aussi veiller à une bonne insertion urbaine, architecturale et environnementale des futures constructions, tels sont les objectifs de ce premier axe du futur Plu, dont le principal objet repose sur l’avenir de l’urbanisation.

7 000 habitants en 2040

Veiller à zéro artificialisation d’ici à l’horizon 2050, va aussi être une tâche difficile alors que cinq hectares d’extension de la zone d’activités de la Demi-Lune et 8,5 ha pour la construction d’équipements d’intérêts collectifs ou de services publics sont d’ores et déjà actés pour répondre “ aux besoins actuels et futurs d’habitants ”, soulignait le cabinet Verdi.

Car le Plu 2025 devra répondre aux exigences du Sdrif (schéma directeur de la région Île-de-France) qui cadre la politique d’aménagement du territoire francilien. Ainsi, d’ici à 2040, Magny-en-Vexin devra être en mesure de répondre à la poussée urbaine et démographique de la région parisienne. Cela passe par la prévision d’une hausse de la population du premier bourg du Vexin français, qui pourrait alors atteindre les 7 000 habitants.

L’attractivité

Faire de Magny-en-Vexin un pôle de centralité est le premier défi à réaliser pour sortir le bourg de l’isolement rural. Cela passerait par une diversification des commerces et de l’offre d’équipements et de services “ en permettant une cohésion entre équipements, services et accessibilités ”, évoquait Matilda Lésel.

Il s’agit aussi de favoriser l’emploi sur place, en accompagnant un projet d’extension du parc d’activités de la Demi-Lune et en requalifiant les autres zones d’activités “ pour diversifier les emplois. ” Aussi évoquée, et déjà source de débat, la création de nouveaux logements figure dans les préconisations du Sdrif.

Pour répondre au souhait d’améliorer l’attractivité et le développement urbain, marqué par l’arrivée prochaine d’un lycée, Magny-en-Vexin n’évitera pas l’expansion de l’habitat sur son territoire.

Or, le Plu prépare la Ville à cadrer les règles d’urbanisme et à freiner une déferlante de promoteurs immobiliers, susceptibles de saisir des opportunités de constructions, alors qu’un potentiel de 400 nouveaux logements est avancé dans la commune (lire l’encadré ci-dessous).

“ Cela ne reste qu’une hypothèse, car en termes de consommation d’espace naturel, agricole et forestier, Magny n’a pas de place pour du logement, mais pour de l’activité ”, a assuré Matilda Lésel.

Trois axes

Le Plu 2025 s’appuie sur un Padd (Projet d’aménagement et de développement durables). Ainsi, environnement et paysage, développement urbain et attractivité, sont les trois axes du futur plan qui entre dans sa dernière phase. “ L'objectif, c'est d'avoir une densification urbaine encadrée, en prenant en compte ce qui est imposé ” Matilda Lésel, Cabinet Verdi

“ L’environnement et le paysage sont des atouts à valoriser. Il faut préserver le patrimoine bâti et naturel, vecteur d’identité ”, a expliqué Matilda Lésel du cabinet Verdi, lors de la réunion publique, qui précédait d’une semaine l’arrêt du projet en conseil municipal. “ Valoriser le patrimoine bâti et paysagé c’est aussi concilier développement urbain, qualité paysagère, environnementale et biodiversité ”, a ajouté la chargée d’étude.

En résumé, préserver les zones naturelles, promouvoir la nature en ville, mais aussi veiller à une bonne insertion urbaine, architecturale et environnementale des futures constructions, tels sont les objectifs de ce premier axe du futur Plu, dont le principal objet repose sur l’avenir de l’urbanisation.

7 000 habitants en 2040

Veiller à zéro artificialisation d’ici à l’horizon 2050, va aussi être une tâche difficile alors que cinq hectares d’extension de la zone d’activités de la Demi-Lune et 8,5 ha pour la construction d’équipements d’intérêts collectifs ou de services publics sont d’ores et déjà actés pour répondre “ aux besoins actuels et futurs d’habitants ”, soulignait le cabinet Verdi.

Car le Plu 2025 devra répondre aux exigences du Sdrif (schéma directeur de la région Île-de-France) qui cadre la politique d’aménagement du territoire francilien. Ainsi, d’ici à 2040, Magny-en-Vexin devra être en mesure de répondre à la poussée urbaine et démographique de la région parisienne. Cela passe par la prévision d’une hausse de la population du premier bourg du Vexin français, qui pourrait alors atteindre les 7 000 habitants.

L’attractivité

Faire de Magny-en-Vexin un pôle de centralité est le premier défi à réaliser pour sortir le bourg de l’isolement rural. Cela passerait par une diversification des commerces et de l’offre d’équipements et de services “ en permettant une cohésion entre équipements, services et accessibilités ”, évoquait Matilda Lésel.

Il s’agit aussi de favoriser l’emploi sur place, en accompagnant un projet d’extension du parc d’activités de la Demi-Lune et en requalifiant les autres zones d’activités “ pour diversifier les emplois. ” Aussi évoquée, et déjà source de débat, la création de nouveaux logements figure dans les préconisations du Sdrif.

Pour répondre au souhait d’améliorer l’attractivité et le développement urbain, marqué par l’arrivée prochaine d’un lycée, Magny-en-Vexin n’évitera pas l’expansion de l’habitat sur son territoire.

Or, le Plu prépare la Ville à cadrer les règles d’urbanisme et à freiner une déferlante de promoteurs immobiliers, susceptibles de saisir des opportunités de constructions, alors qu’un potentiel de 400 nouveaux logements est avancé dans la commune (lire l’encadré ci-dessous).

“ Cela ne reste qu’une hypothèse, car en termes de consommation d’espace naturel, agricole et forestier, Magny n’a pas de place pour du logement, mais pour de l’activité ”, a assuré Matilda Lésel.

| Polémique autour de 400 logements C'est le sujet qui concentre toute l'attention autour du futur Plu. L'évocation de la construction de 400 nouveaux logements à Magny-en-Vexin. Un point qui a déjà fait débat au sein du conseil municipal. “ Il s'agit d'un objectif capacitaire qui est imposé par le Sdrif ”, a réagi, d'un ton ulcéré, Luc Puech d'Alissac, maire (Dvd), avant même que le projet ne soit évoqué lors de l'ultime réunion publique du 2 avril. “ Nous ne sommes pas dans un objectif de construction de 400 logements ”, a-t-il rassuré, alors qu'il répondait à un habitant qui abordait la question des équipements à venir pour répondre à la hausse d'habitants. L'objet polémique, a pourtant été relancé par le conseiller municipal d'opposition Thomas Vatel qui n'a pas manqué l'occasion de l'aborder. “ Si dans les années à venir un constructeur dont le programme est totalement dans les clous des règles d'urbanisme du prochain Plu, comment la mairie peut-elle empêcher un aménagement de logements ? ” “ Aucun promoteur ne construira contre l'avis de la commune. J'ai déjà refusé des programmes qui ne correspondaient pas à l'idée que nous nous faisons de l'aménagement urbain ”, a rétorqué le maire. “ Les zones que nous avons changées dans le Plu, sont pour accueillir des équipements publics : lycée, gendarmerie, centre routier, nouvel hôpital, zone d'activités... Il n'y a aucune zone prévue pour l'accueil d'un programme de logements ”, a précisé Teresa Beyer, adjointe, délégué à l'urbanisme. “ Lorsque nous avons lancé l'étude du Plu, nous avons repéré des zones de divisions foncières, mais celles-ci ne forment que des parcelles pouvant accueillir 32 logements ”, a corrigé Matilda Lésel, du cabinet Verdi. Avant de compléter : “ Des outils du Plu permettent de rejeter des projets immobiliers qui respecteraient les règles du Plu mais qui ne répondraient pas aux exigences de la mairie. ” Si le Sdrif n'impose pas 400 nouveaux logements, il prévoit une hausse de la population à l'horizon 2040 et préconise aux communes de réserver des parcelles susceptibles de servir à l'implantation de nouveaux habitats. À Magny, la réserve à prévoir est de 15 % de logements supplémentaires, sous quelque forme que ce soit. |

Le Moniteur | 04.04.2025

Bordeaux : plaidoyer en faveur des Vivres de la marine

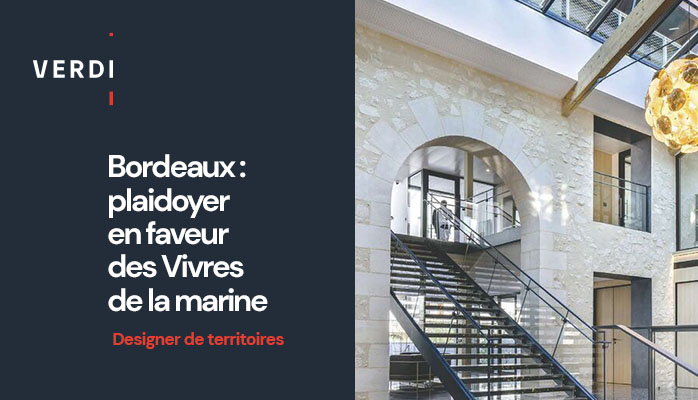

Le cabinet d'avocats Rivière et associés a redonné vie au Magasin des vivres de la marine, ancienne porte d'entrée maritime du port de la Lune, au nord de Bordeaux. Ce bâtiment du XVIIIe siècle, classé monument historique en 1991, était délaissé depuis trente ans.

VOIR PLUS

Ce projet conçu par l'architecte Patrick Arotcharen, l'agence Formalocal et Pascal Prunet (ACMH) a permis de créer une extension contemporaine de 3 000 m², Le bâti ancien vient s'y emboîter tout en restant visible grâce au toit vitré qui surplombe la terrasse de l'extension.

Au-delà de sa qualité architecturale, cette opération contribue à l'aménagement de ce secteur situé à deux pas de la Cité du vin du quartier Bassins à flot. Le cabinet a investi 12 M€ dans ces nouveaux bureaux qui abritent 60 salariés, un couloir de nage et une salle de sport.

Au-delà de sa qualité architecturale, cette opération contribue à l'aménagement de ce secteur situé à deux pas de la Cité du vin du quartier Bassins à flot. Le cabinet a investi 12 M€ dans ces nouveaux bureaux qui abritent 60 salariés, un couloir de nage et une salle de sport.

Radio Intensité | 13.03.2025

Luisant dresse un inventaire de son patrimoine arboré

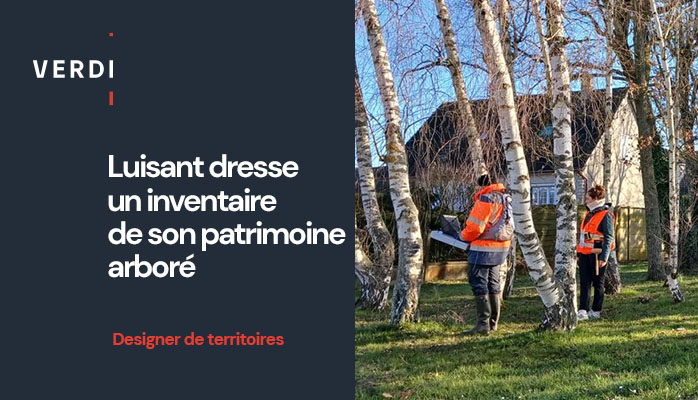

Durant 3 semaines, entre fin février et mi-mars, les arbres de la partie urbaine de Luisant ont été scrutés, du tronc à la cime, par des techniciens arboricoles.

VOIR PLUS

Près de 1 800 arbres à répertorier dans un inventaire détaillé du patrimoine arboré de la ville. C'est la commande réalisée par Luisant, pendant près de 3 semaines, entre le 24 février 2025 et début mars. Parmi les sites inspectés figure le square en face de l'école Saint-Exupéry, avec environ 150 arbres à identifier et diagnostiquer. Des mesures très précises sont demandées par la municipalité et enregistrées par les techniciens arborés déployés sur place. Nous les avons suivis dans leur travail pour ce « Grand Format ».

Ecouter l'interview

Près de 150 arbres ont été "diagnostiqués" sur le square Saint-Exupéry à Luisant, dans le cadre d'un inventaire du patrimoine arboré © Radio Intensité

Une procédure précise pour réaliser l’inventaire

Eva est technicienne arboricole pour l'entreprise VERDI, elle énonce une à une les informations à enregistrer avec “ l'essence de l'arbre, sa circonférence, hauteur totale, largeur de houppier, mode de conduite, s'il y a un problème d'architecture, le stade de développement, la dynamique de croissance, l'état physiologique de l'arbre, son état mécanique et pathologique, et s'il y a une altération (bois mort, tronc creux, etc.). ”

Toutes ces mesures sont renseignées dans un ordinateur par son binôme, Patrice, qui est aussi muni d'une carte IGN. Ces données accumulées permettent de définir l'état général de l'arbre. En cas de pathologie et d'altération, comme des champignons ou la présence de chenilles processionnaires, les services techniques de la commune vont pouvoir définir qu'elles opérations réaliser.

Les mesures des arbres sont immédiatement enregistrées sur un ordinateur pour que l'inventaire détaillé soit envoyé sous forme de rapport à la mairie de Luisant © Radio Intensité

Les mesures des arbres sont immédiatement enregistrées sur un ordinateur pour que l'inventaire détaillé soit envoyé sous forme de rapport à la mairie de Luisant © Radio Intensité

On ne savait même pas combien il y avait d’arbres sur le domaine public

Pour le maire de Luisant, Bertand Massot, cet inventaire s'inscrit dans une politique plus large liée à l'environnement - une promesse de son mandat 2020-2026 - car “ on ne savait même pas sur la ville combien il y avait d'arbres sur le domaine public ”. Un marché pour l'inventaire de 1800 arbres a donc été passé après une estimation de la commune. Mais au-delà de vouloir quantifier le nombre d'arbres, l'édile souhaite “ essayer d'améliorer leur environnement. ”

“ C'est de plus en plus important pour les élus de prendre en compte l'arbre, non pas comme une forme de cerise sur le gâteau, mais vraiment la cerise autour de laquelle ont fait le gâteau. ” La volonté de la municipalité est aussi d'anticiper les années, à venir, comme la problématique des îlots de fraîcheur à conserver.

Il faut aussi savoir que fin 2023, la ville de Luisant a signé la « charte de l'arbre » qui comprend un cahier des charges pour la protection des arbres sur le domaine public.

Pour prendre les mesures des arbres, les techniciens arboricoles ont plusieurs outils : mètre, télémètre, maillet et fiche technique © Radio Intensité

Pour prendre les mesures des arbres, les techniciens arboricoles ont plusieurs outils : mètre, télémètre, maillet et fiche technique © Radio Intensité

Ecouter l'interview

Près de 150 arbres ont été "diagnostiqués" sur le square Saint-Exupéry à Luisant, dans le cadre d'un inventaire du patrimoine arboré © Radio Intensité

Une procédure précise pour réaliser l’inventaire

Eva est technicienne arboricole pour l'entreprise VERDI, elle énonce une à une les informations à enregistrer avec “ l'essence de l'arbre, sa circonférence, hauteur totale, largeur de houppier, mode de conduite, s'il y a un problème d'architecture, le stade de développement, la dynamique de croissance, l'état physiologique de l'arbre, son état mécanique et pathologique, et s'il y a une altération (bois mort, tronc creux, etc.). ”

Toutes ces mesures sont renseignées dans un ordinateur par son binôme, Patrice, qui est aussi muni d'une carte IGN. Ces données accumulées permettent de définir l'état général de l'arbre. En cas de pathologie et d'altération, comme des champignons ou la présence de chenilles processionnaires, les services techniques de la commune vont pouvoir définir qu'elles opérations réaliser.

Les mesures des arbres sont immédiatement enregistrées sur un ordinateur pour que l'inventaire détaillé soit envoyé sous forme de rapport à la mairie de Luisant © Radio Intensité

Les mesures des arbres sont immédiatement enregistrées sur un ordinateur pour que l'inventaire détaillé soit envoyé sous forme de rapport à la mairie de Luisant © Radio IntensitéOn ne savait même pas combien il y avait d’arbres sur le domaine public

Pour le maire de Luisant, Bertand Massot, cet inventaire s'inscrit dans une politique plus large liée à l'environnement - une promesse de son mandat 2020-2026 - car “ on ne savait même pas sur la ville combien il y avait d'arbres sur le domaine public ”. Un marché pour l'inventaire de 1800 arbres a donc été passé après une estimation de la commune. Mais au-delà de vouloir quantifier le nombre d'arbres, l'édile souhaite “ essayer d'améliorer leur environnement. ”

“ C'est de plus en plus important pour les élus de prendre en compte l'arbre, non pas comme une forme de cerise sur le gâteau, mais vraiment la cerise autour de laquelle ont fait le gâteau. ” La volonté de la municipalité est aussi d'anticiper les années, à venir, comme la problématique des îlots de fraîcheur à conserver.

Il faut aussi savoir que fin 2023, la ville de Luisant a signé la « charte de l'arbre » qui comprend un cahier des charges pour la protection des arbres sur le domaine public.

Pour prendre les mesures des arbres, les techniciens arboricoles ont plusieurs outils : mètre, télémètre, maillet et fiche technique © Radio Intensité

Pour prendre les mesures des arbres, les techniciens arboricoles ont plusieurs outils : mètre, télémètre, maillet et fiche technique © Radio Intensité

Construction 21 | 11.03.2025

Le Centre Administratif

Saint-Just nommé aux

Green Solutions Awards 2025

Saint-Just nommé aux

Green Solutions Awards 2025

Vous avez jusqu'au jeudi 10 avril 12h pour voter pour vos projets préférés. Le bâtiment, le quartier et l'infrastructure qui totaliseront le plus de votes sur leur plateforme à l'issue de la période remporteront le prix du Public et se qualifieront pour la finale internationale.

VOIR PLUS

La réhabilitation thermique du Centre Administratif Saint-Just vise à améliorer le niveau de performance énergétique globale de l’ensemble des bâtiments à 90 kWhef/m².an (valeur absolue 2030 – 15%) par rapport à la consommation énergétique actuelle : 146 kWhef/m².an. Ainsi, nous proposons d’isoler par l’extérieur les façades subissant d’importantes surchauffes en étéet de fortes déperditions thermiques en hiver, de remplacer toutes les menuiseries extérieures par des menuiseries performantes doublées des dispositifs de brise-soleil. Le projet retrouve également une harmonisation de l’ensemble des façades des bâtiments pour créer un seul langage et une seule unité architecturale.

Comment voter ?

Rendez-vous sur Construction21 pour découvrir tous les projets en lice via ce lien direct

Parcourez la liste des Bâtiments, Quartiers et Infrastructures ici :

Centre Administratif Saint-Just à Ivry-sur-Seine (94)

Je vote pour ce projet

• Cliquez sur le (ou les) projet(s)

• Cliquez sur le (ou les) projet(s)

de votre choix

• Cliquez sur le bouton vote à droite

de l'étude de cas sélectionnée

• Entrez votre adresse mail pour recevoir la demande de confirmation

• Validez votre choix via le mail de confirmation reçu (vérifiez vos spams)

Comment voter ?

Rendez-vous sur Construction21 pour découvrir tous les projets en lice via ce lien direct

Parcourez la liste des Bâtiments, Quartiers et Infrastructures ici :

Centre Administratif Saint-Just à Ivry-sur-Seine (94)

Je vote pour ce projet

• Cliquez sur le (ou les) projet(s)

• Cliquez sur le (ou les) projet(s)de votre choix

• Cliquez sur le bouton vote à droite

de l'étude de cas sélectionnée

• Entrez votre adresse mail pour recevoir la demande de confirmation

• Validez votre choix via le mail de confirmation reçu (vérifiez vos spams)

L’Abeille de la Ternoise | 11.03.2025

Saint-Pol-sur-Ternoise,

plan de circulation,

la ville fait marche arrière

plan de circulation,

la ville fait marche arrière

Le plan de circulation présenté dans notre dernière édition a fait la Une… de l'actualité saint-poloise depuis le milieu de semaine dernière. Sous la pression notamment des commerçants, la ville est contrainte de faire marche arrière.

VOIR PLUS

Coup de frein. Dans notre édition du 20 février, nous avions publié les idées des internautes recueillies notamment sur la page Facebook du Nouveau Saint-Pol. La municipalité avait été contrainte de réagir en nous présentant son plan pour redynamiser le centre-ville, à l’horizon 2030-2035. Avec comme mesure phare un nouveau plan de circulation testé dès le mois de juillet (après le Tour de France) pour une durée de six mois. L’article a produit son effet. Plus que ce que nous aurions imaginé. Les réactions ont été très nombreuses marquées par une union retrouvée des commerçants. Le plan tel qu’il a été présenté a fait l’unanimité… contre lui.

Les commerçants sont des acteurs de la ville

Les commerçants n’avaient que peu goûté de ne pas avoir été informés. Il y avait bien eu une présentation par le cabinet Verdi,en charge de l’étude de redynamisation du centre-ville, à l’été dernier. “ Les commerçants sont des acteurs de la ville ”, rappelait Samuel Sarrazyn, président de La dynamique du Ternois et par ailleurs conseiller municipal de la majorité. “ Nous souhaitons travailler dans la coopération. Saint-Pol est riche d’équipements, de structures et de services qui amènent du monde ”. Avec un revers : la circulation. “ Nous avons la volonté de coopérer avec les institutions locales. La ville ne joue pas le jeu ”, ajoutait-il lundi lors d’une rencontre avec les membres du bureau de l’union commerciale, quelques minutes avant une réunion avec la municipalité. Chaque premier lundi du mois, une rencontre est organisée. S’ils ont bien conscience “ que la ville doit réfléchir à sa circulation, là où nous bloquons c’est d’être mis devant le fait accompli ”. Édouard Guillon ajoute : “ ce sont les commerces qui sont impactés ”. Une vie commerciale qu’ils estiment très dynamique. Sans mauvais jeu de mots.

Ce qui sera peut-être une réalité après le Tour de France, ce sera le secteur de la mairie

Pour les commerçants, avec le plan de circulation tel qu’il nous avait été présenté et tel que nous l’avons relaté, “ il sera plus facile de quitter Saint-Pol que d’y rentrer ”, résumait Clémence Tobo. Un mauvais signal. Sans doute a-t-il été entendu par la municipalité. Qui nous a invités mardi matin afin de préciser ce que nous n’avions pas compris. Ou ce qui avait été mal exprimé. Pour Didier Hochart, adjoint au maire, il faut comprendre trois choses : “ il s’agit bien de propositions par le cabinet d’études, si modification il y a, il y aura une phase d’expérimentation, et tout ne se fera pas en même temps, mais par phases ”. Effectivement, nous n’avions pas bien compris… Ou cela n’avait pas été exprimé ainsi. “ Ce qui sera peut-être une réalité après le Tour de France, ce sera le secteur de la mairie ”. Ainsi seules les rues du Général-de-Gaulle, Bacler d’Albe et Hebden-Bridge seront ou seraient concernées pour une phase de test de six mois. Avec dans l’idée de revoir le stationnement mais aussi de favoriser les voies douces. Dans la même idée, et dans un second temps, un plateau piétonnier est projeté pour faire la jonction entre la place de l’hôtel de ville et la place Lebel. Place qui serait réaménagée et remise à plat. “ Il faut moderniser la ville ”, soulignait Danielle Vasseur.

Pendant ce temps-là, la municipalité a à cœur de “ se réapproprier le sujet ”, selon Charlotte Van Elslander, chargée de communication, avant de diffuser largement un plan… de communication pour “ reclarifier les informations, faire comprendre les choses et les replacer dans une temporalité ”. Dans le plan communication, des réunions d’information auxquelles seront associés les commerçants.

Les commerçants réunis au sein de la Dynamique du Ternois ont déploré le manque de concertation. Visiblement, la municipalité en a pris conscience.

Les commerçants sont des acteurs de la ville

Les commerçants n’avaient que peu goûté de ne pas avoir été informés. Il y avait bien eu une présentation par le cabinet Verdi,en charge de l’étude de redynamisation du centre-ville, à l’été dernier. “ Les commerçants sont des acteurs de la ville ”, rappelait Samuel Sarrazyn, président de La dynamique du Ternois et par ailleurs conseiller municipal de la majorité. “ Nous souhaitons travailler dans la coopération. Saint-Pol est riche d’équipements, de structures et de services qui amènent du monde ”. Avec un revers : la circulation. “ Nous avons la volonté de coopérer avec les institutions locales. La ville ne joue pas le jeu ”, ajoutait-il lundi lors d’une rencontre avec les membres du bureau de l’union commerciale, quelques minutes avant une réunion avec la municipalité. Chaque premier lundi du mois, une rencontre est organisée. S’ils ont bien conscience “ que la ville doit réfléchir à sa circulation, là où nous bloquons c’est d’être mis devant le fait accompli ”. Édouard Guillon ajoute : “ ce sont les commerces qui sont impactés ”. Une vie commerciale qu’ils estiment très dynamique. Sans mauvais jeu de mots.

Ce qui sera peut-être une réalité après le Tour de France, ce sera le secteur de la mairie

Pour les commerçants, avec le plan de circulation tel qu’il nous avait été présenté et tel que nous l’avons relaté, “ il sera plus facile de quitter Saint-Pol que d’y rentrer ”, résumait Clémence Tobo. Un mauvais signal. Sans doute a-t-il été entendu par la municipalité. Qui nous a invités mardi matin afin de préciser ce que nous n’avions pas compris. Ou ce qui avait été mal exprimé. Pour Didier Hochart, adjoint au maire, il faut comprendre trois choses : “ il s’agit bien de propositions par le cabinet d’études, si modification il y a, il y aura une phase d’expérimentation, et tout ne se fera pas en même temps, mais par phases ”. Effectivement, nous n’avions pas bien compris… Ou cela n’avait pas été exprimé ainsi. “ Ce qui sera peut-être une réalité après le Tour de France, ce sera le secteur de la mairie ”. Ainsi seules les rues du Général-de-Gaulle, Bacler d’Albe et Hebden-Bridge seront ou seraient concernées pour une phase de test de six mois. Avec dans l’idée de revoir le stationnement mais aussi de favoriser les voies douces. Dans la même idée, et dans un second temps, un plateau piétonnier est projeté pour faire la jonction entre la place de l’hôtel de ville et la place Lebel. Place qui serait réaménagée et remise à plat. “ Il faut moderniser la ville ”, soulignait Danielle Vasseur.

Pendant ce temps-là, la municipalité a à cœur de “ se réapproprier le sujet ”, selon Charlotte Van Elslander, chargée de communication, avant de diffuser largement un plan… de communication pour “ reclarifier les informations, faire comprendre les choses et les replacer dans une temporalité ”. Dans le plan communication, des réunions d’information auxquelles seront associés les commerçants.

Les commerçants réunis au sein de la Dynamique du Ternois ont déploré le manque de concertation. Visiblement, la municipalité en a pris conscience.

TVSUD Magazine | 10.03.2025

Pont-Saint-Esprit,

deuxième phase

des travaux de l’Hôtel Dieu

deuxième phase

des travaux de l’Hôtel Dieu

Depuis le lundi 3 mars 2025, la deuxième phase des travaux de l'îlot Hôtel Dieu à Pont-Saint-Esprit a débuté.

VOIR PLUS

Les travaux de démolition sont actuellement réalisés par l’entreprise RIVASI BTP, sous la maîtrise d’œuvre de la société VERDI Ingénierie. Cette étape clé vise à libérer l’emprise au sol nécessaire pour permettre la création des accès au chantier du futur parking privé de 69 places, qui constituera également la nouvelle entrée du site de l’Hôtel Dieu.

La prochaine étape consistera à évacuer totalement les gravats afin d’assurer la mise en sécurité complète du site. Cette deuxième phase de travaux, qui devrait s’achever la semaine prochaine, représente un investissement de 64 496,58 euros TTC.

Le projet de réhabilitation de l’Hôtel Dieu s’inscrit dans une dynamique de modernisation du centre-ville de Pont-Saint-Esprit, visant à valoriser le patrimoine tout en améliorant l’accessibilité et les services pour les habitants.

La prochaine étape consistera à évacuer totalement les gravats afin d’assurer la mise en sécurité complète du site. Cette deuxième phase de travaux, qui devrait s’achever la semaine prochaine, représente un investissement de 64 496,58 euros TTC.

Le projet de réhabilitation de l’Hôtel Dieu s’inscrit dans une dynamique de modernisation du centre-ville de Pont-Saint-Esprit, visant à valoriser le patrimoine tout en améliorant l’accessibilité et les services pour les habitants.

Le Dauphiné Libéré | 08.03.2025

Pont-Saint-Esprit, la deuxième phase des travaux de l’îlot Hôtel-Dieu est lancée

Depuis le lundi 3 mars, la deuxième phase des travaux de l'îlot Hôtel-Dieu a commencé.

VOIR PLUS

Les travaux de démolition ont été entrepris par l’entreprise Rivasi BTP et la maîtrise d’œuvre est gérée par l’entreprise Verdi Ingénierie. Cette phase de travaux permet de libérer l’emprise au sol nécessaire pour créer les accès au chantier de construction du parking privé de 69 places, et constituera la future entrée sur le site de l’Hôtel-Dieu.

Prochaine étape du chantier, l’évacuation totale des gravats pour la mise en sécurité complète du site. Cette deuxième phase qui devrait s’achever la semaine prochaine représente un investissement de 64 496,58 € TTC.

Prochaine étape du chantier, l’évacuation totale des gravats pour la mise en sécurité complète du site. Cette deuxième phase qui devrait s’achever la semaine prochaine représente un investissement de 64 496,58 € TTC.

L’Abeille de la Ternoise | 03.03.2025

Saint-Pol-sur-Ternoise,

un nouveau plan de circulation va être testé

un nouveau plan de circulation va être testé

Danielle Vasseur nous a présenté, en compagnie de Dominique Degouve, adjoint aux travaux et David Delabroy, responsable des services techniques, le plan de bataille pour redynamiser le centre-ville. La première action concernera la circulation, dès cet été.

VOIR PLUS

Comment on fait pour redynamiser le centre-ville ? D’abord, on réalise une étude. Financée dans le cadre de l’Opération de revitalisation du territoire en lien avec la préfecture et TernoisCom mais aussi le label Petites villes de demain, elle a été pilotée par le cabinet Verdi pour un montant de 50 000 €. Un comité de pilotage a été mis en place autour de la mairie, avec les services techniques et les financeurs (département et région) mais aussi la communauté de communes. Quatre axes se dégagent : un nouveau plan de circulation, la réglementation de la vitesse et des aménagements pour les modes de déplacement doux, l’organisation du stationnement et la végétalisation du centre-ville.

Le but est d’envoyer le gros de la circulation sur les axes principaux

Le plan de circulation est le gros morceau. Il vise “ à fluidifier la circulation ”. Il sera mis en place après le passage du Tour de France, pour une période test de six mois environ. Le feu tricolore de la rue des Carmes est amené à être supprimé, remplacé par un giratoire franchissable. Suppression permise par la mise en sens unique des rues perpendiculaires : la rue d’Hesdin (depuis le carrefour jusqu’à la rue de la Chapelle Saint-Esprit) et la rue du Général de Gaulle (depuis le carrefour jusqu’au jardin public). Cette même rue serait en sens unique depuis le rond-point de la gare jusqu’à la rue d’Hebden-Bridge. La même petite rue, voisine du square de Warstein, changerait de sens de circulation. Elle resterait en sens unique mais dans le sens montant. Actuellement, on ne peut l’emprunter qu’en venant du boulevard Carnot. “ Le but est d’envoyer le gros de la circulation sur les axes principaux ”, note David Delabroy.

Restons dans l’hypercentre avec la rue Bacler d’Albe, qui passera en sens unique, vers l’église. Même “ punition ” pour la rue des Écoles depuis la place vers la rue de la Mairie. On s’en éloigne un peu avec la rue des Fonds viviers. Une portion est en sens unique depuis plusieurs années en direction de Saint-Michel. Elle le sera sur toute sa longueur, dans le même sens. Terminons, dans le même quartier avec la rue Andrieu qui passera en sens unique, vers la gare.

La place Lebel est concernée elle aussi par une modification du plan : l’entrée s’effectuera par la rue de Carmes et la sortie par la rue du Pont Happlain. À deux pas ou presque, la rue de la Calandre ne pourra plus voir se croiser de véhicules. Seuls les véhicules venant du carrefour des écoles pourront circuler, vers la rue d’Aire ou des Procureurs. Et autre habitude à adopter : les rues de Béthune, des Carmes et de Frévent seront limitées à 30 km/h.

Stationnement : la zone bleue va être étendue

Avec la circulation, le stationnement a été le thème favori des internautes (notre précédente édition). Savez-vous combien de places sont disponibles entre la place Mitterrand et la gare ? Soyons honnêtes, on ne l’avait pas non plus. Eh bien, ce ne sont pas moins de 500 places de stationnement qui sont disponibles. Et pas d’excuse en mode c’est trop loin : l’hôtel de ville est à moins de 5 minutes à pied de la gare ou de la place Mitterrand. A priori, ce n’est pas suffisant. Alors, comment recréer “ facilement ” des places ? Ou plutôt les libérer. En généralisant la zone bleue et en limitant le stationnement à 1 h 30 sous peine d’être verbalisé, dès le début de l’année 2026. Entre 600 et 1 100 usagers supplémentaires pourraient se garer chaque jour selon l’étude du cabinet Verdi. Et pourquoi pas imaginer un nouveau parking sur la friche EDF rue de Fruges.

Redynamiser, c’est aussi verdir. La végétalisation ou renaturation concernerait l’ensemble du centre-ville. À commencer par la place de la mairie avec la plantation d’arbustes. “ C’est un plan à plusieurs années, nous dessinons le Saint-Pol à dix ans ”, précise la maire. Un plan à plusieurs années et à plusieurs millions d’euros.

Le but est d’envoyer le gros de la circulation sur les axes principaux

Le plan de circulation est le gros morceau. Il vise “ à fluidifier la circulation ”. Il sera mis en place après le passage du Tour de France, pour une période test de six mois environ. Le feu tricolore de la rue des Carmes est amené à être supprimé, remplacé par un giratoire franchissable. Suppression permise par la mise en sens unique des rues perpendiculaires : la rue d’Hesdin (depuis le carrefour jusqu’à la rue de la Chapelle Saint-Esprit) et la rue du Général de Gaulle (depuis le carrefour jusqu’au jardin public). Cette même rue serait en sens unique depuis le rond-point de la gare jusqu’à la rue d’Hebden-Bridge. La même petite rue, voisine du square de Warstein, changerait de sens de circulation. Elle resterait en sens unique mais dans le sens montant. Actuellement, on ne peut l’emprunter qu’en venant du boulevard Carnot. “ Le but est d’envoyer le gros de la circulation sur les axes principaux ”, note David Delabroy.

Restons dans l’hypercentre avec la rue Bacler d’Albe, qui passera en sens unique, vers l’église. Même “ punition ” pour la rue des Écoles depuis la place vers la rue de la Mairie. On s’en éloigne un peu avec la rue des Fonds viviers. Une portion est en sens unique depuis plusieurs années en direction de Saint-Michel. Elle le sera sur toute sa longueur, dans le même sens. Terminons, dans le même quartier avec la rue Andrieu qui passera en sens unique, vers la gare.

La place Lebel est concernée elle aussi par une modification du plan : l’entrée s’effectuera par la rue de Carmes et la sortie par la rue du Pont Happlain. À deux pas ou presque, la rue de la Calandre ne pourra plus voir se croiser de véhicules. Seuls les véhicules venant du carrefour des écoles pourront circuler, vers la rue d’Aire ou des Procureurs. Et autre habitude à adopter : les rues de Béthune, des Carmes et de Frévent seront limitées à 30 km/h.

Stationnement : la zone bleue va être étendue

Avec la circulation, le stationnement a été le thème favori des internautes (notre précédente édition). Savez-vous combien de places sont disponibles entre la place Mitterrand et la gare ? Soyons honnêtes, on ne l’avait pas non plus. Eh bien, ce ne sont pas moins de 500 places de stationnement qui sont disponibles. Et pas d’excuse en mode c’est trop loin : l’hôtel de ville est à moins de 5 minutes à pied de la gare ou de la place Mitterrand. A priori, ce n’est pas suffisant. Alors, comment recréer “ facilement ” des places ? Ou plutôt les libérer. En généralisant la zone bleue et en limitant le stationnement à 1 h 30 sous peine d’être verbalisé, dès le début de l’année 2026. Entre 600 et 1 100 usagers supplémentaires pourraient se garer chaque jour selon l’étude du cabinet Verdi. Et pourquoi pas imaginer un nouveau parking sur la friche EDF rue de Fruges.

Redynamiser, c’est aussi verdir. La végétalisation ou renaturation concernerait l’ensemble du centre-ville. À commencer par la place de la mairie avec la plantation d’arbustes. “ C’est un plan à plusieurs années, nous dessinons le Saint-Pol à dix ans ”, précise la maire. Un plan à plusieurs années et à plusieurs millions d’euros.

Designer de territoires

Designer de territoires Suivez-nous sur Linkedin

Suivez-nous sur Linkedin